食品トレーサビリティとは何か簡単に解説!

仕組みやメリット・課題を網羅

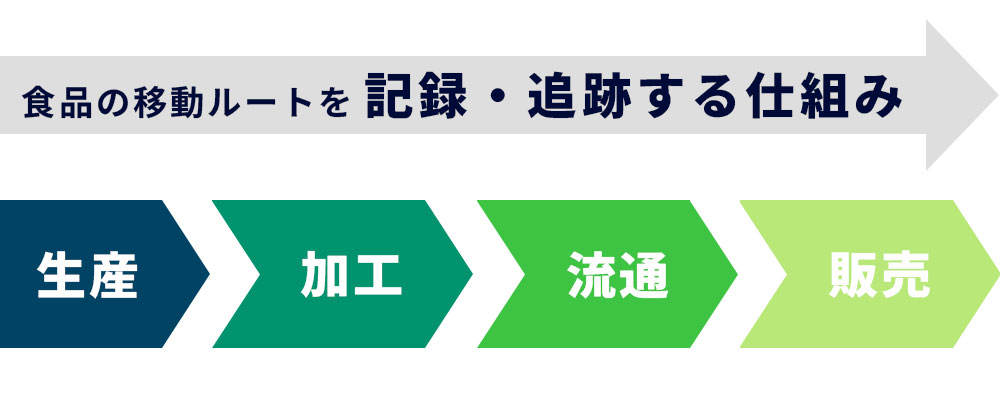

食品トレーサビリティとは、食品の履歴を記録・追跡できる仕組みです。

食品事故や偽装事件をきっかけに注目され、いまや食品メーカーや加工業者にとって必要不可欠な取り組みとなっています。万一食品トラブルが起きたとき、対応が遅れると消費者の信頼を一気に失い、企業存続にも関わるため、対策は必要不可欠です。

結論として、食品トレーサビリティを強化するには、現在の管理状況を分析し、防犯カメラなどのツールを活用した履歴管理が有効です。文字だけの記録に比べて、以下のような効果が期待できます。

- 不正や異物混入の抑止

- 作業履歴や出荷工程の映像証拠

- データ改ざんリスクの低減

この記事では、食品トレーサビリティの基礎知識から法律や導入ステップ、さらに防犯カメラを使った具体的な強化策まで解説しています。これから取り組みを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

食品トレーサビリティとは何か簡単に解説

食品トレーサビリティとは、食品が「いつ・どこで・誰によって生産・流通されたのか」を記録し、追跡できる仕組みのことです。

消費者の食の安全を守るうえで欠かせない制度であり、国の法律によって義務化されているケースもあります。

ここでは、以下の3つを解説します。

ここで解説すること

- 食品トレーサビリティの定義と基本の仕組み

- 牛肉・米など法制度による導入例

- HACCPとの違いと関係性

食品トレーサビリティの定義と基本の仕組み

食品トレーサビリティとは「食品の履歴を記録・追跡する仕組み」です。

- 生産:農場や牧場、漁場などの情報

- 加工:工場での製造ロットや作業日

- 流通:倉庫保管や輸送経路の履歴

- 販売:店舗や出荷先の記録

生産から消費までの流れを記録しておくことで、万が一トラブルが起きても原因をすぐに特定でき、被害を最小限に抑えられます。

牛肉・米など法制度による導入例

日本ではBSE問題や産地偽装を背景に、牛肉や米でトレーサビリティが法的に義務化されました。

それぞれの法制度を簡単に整理しておきましょう。

| 法制度 | 内容 |

|---|---|

| 牛トレーサビリティ法 | 牛1頭ごとに10桁の個体識別番号を付与 生産・輸入から販売まで記録 |

| 米トレーサビリティ法 | 産地や品種を流通業者や小売業者が記録・表示することを義務化 |

これらの法制度により、透明性が確保され消費者の不安が和らぎました。

HACCPとの違いと関係性

HACCPとトレーサビリティはどちらも食品安全の仕組みですが、目的と役割が異なります。

HACCPは「危害要因を事前に管理する衛生手法」であり、製造工程でのリスクを未然に防ぐ仕組みです。

一方、トレーサビリティは「発生した問題をさかのぼって追跡する仕組み」であり、原因究明やリコールに役立ちます。

| 項目 | HACCP(ハサップ) | トレーサビリティ |

|---|---|---|

| 目的 | 危害要因を予防 | 履歴を追跡 |

| 管理内容 | 工程内の衛生管理 | 生産~販売までの記録 |

| 活用場面 | 食中毒防止・衛生改善 | リコール・偽装防止 |

HACCPは「予防の仕組み」、トレーサビリティは「追跡の仕組み」と整理できます。

食品の信頼性を高めるには、両者を一体的に運用することが重要です。

食品トレーサビリティが必要とされる理由

食品トレーサビリティは、なぜ必要なのかを理解することも重要です。

ここからは代表的な3つの理由を見ていきましょう。

ここで解説すること

- BSE(狂牛病)や産地偽装事件

- 消費者の安全・安心志向の高まり

- 食品事故・リコール対応の迅速化

BSE(狂牛病)や産地偽装事件

日本で食品トレーサビリティが強く求められるようになった背景には、BSE(狂牛病)問題と産地偽装事件があります。

それぞれ代表的な問題を下表で整理しました。

| 年 | 出来事 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 2001年 | 国内初のBSE感染牛を確認 | 日本で初めて狂牛病の感染牛を発見 | 食の安全への不安が急増、2009年までに数十頭を確認 |

| 2002年 | 雪印牛肉偽装事件 | 外国産牛肉を「国産」と偽装し補助金を不正受給 | 大規模な産地偽装が社会問題化、企業への信頼失墜 |

| 2008年 | 事故米(汚染米)不正転売事件 | 農薬やカビ毒に汚染された工業用米が食用に転売 | 食品への不信感が一層高まり、行政対応の不備も問題視 |

参考:

食品安全委員会委員「食品安全委員会の20年を振り返る」

全国消費者団体連絡会「雪印食品の国産牛偽装事件について」

農林水産省「非食用の事故米穀の不正規流通米について」

これらの事件を背景にし、食品の安全を守るために食品トレーサビリティが注目されるようになりました。

消費者の安全・安心志向の高まり

食の多様化や輸入食品の増加により、「どこで作られ、どのように加工されたか」が明確でない食品に不安を抱く人が増えています。

そのため、食品トレーサビリティで食品の履歴を確認できることが重要視されているのです。

- 産地や原材料が明確な商品は、価格が高くても選ばれやすい

- 生産者情報や製造過程を開示しているブランドは、リピーターが増える

- トレーサビリティ表示のある食品は、消費者に安心感を与える

食品の履歴を追跡できる仕組みが整っていれば、消費者と製造業者どちらにもメリットがあります。

食品事故・リコール対応の迅速化

食品事故が発生した際、早期対応が可能になるのも、食品トレーサビリティの利点です。

記録を体系的に残しておくことで、「どのロット番号が原因か」「どの製造日の製品が影響を受けているか」をすぐに把握できます。

これにより被害の拡大を防ぎ、消費者と企業の双方を守れます。

食品トレーサビリティに関する法律・制度

食品トレーサビリティは、自主的な取り組みではなく、法律や制度で整備されています。

ここでは、食品トレーサビリティに関する法律・制度について以下3つを紹介します。

ここで解説すること

- 食品衛生法・食品表示法

- 牛トレーサビリティ法・米トレーサビリティ法

- 国際規制(米国の食品安全規制など)

食品衛生法・食品表示法

食品衛生法と食品表示法は、食品の安全と正しい情報提供を保証する基本的な法律です。

2つの法律があることで、「安全性の確保」と「表示の信頼性」が制度的に担保されます。

食品衛生法

食品衛生法は、食品の安全性を確保し国民の健康を守るため、国・自治体・事業者の責任や食品等の規格・基準・規制を定めた基本法です。

食品や添加物の基準・検査・表示のほか、食器や容器包装、乳児用おもちゃなども規制対象であり、厚生労働省が所管しています。近年の改正では、HACCPに沿った衛生管理の制度化やポジティブリスト制度、リコール報告制度の創設などが盛り込まれました。

| 法令名 | 食品衛生法 |

|---|---|

| 目的 | 食品の安全性を確保し国民の健康を守ること |

| 対象範囲 | 食品・飲料・食品添加物、食器・調理器具・容器包装・乳児用玩具など |

| 主管機関 | 厚生労働省 |

| 主な規制・義務 |

|

| 罰則・指導 |

|

食品表示法

食品表示法は、消費者が安全かつ合理的に食品を選択できるよう、食品表示を一元的に定める法律です。

食品を摂取するときの安全性確保と消費者の自主的・合理的な選択機会の確保を目的とし、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が食品表示基準を策定します。

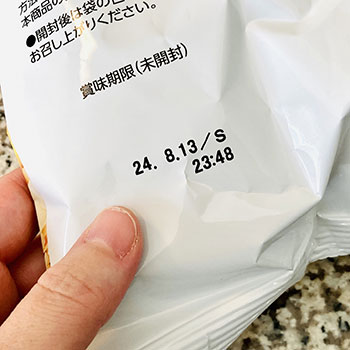

表示義務には名称・アレルゲン・保存方法・賞味期限・原材料名・添加物・栄養成分量・原産地などが含まれ、製造者・加工者・輸入者・販売者は基準遵守が義務付けられています。

| 法令名 | 食品表示法 |

|---|---|

| 目的 | 食品摂取時の安全確保と消費者の自主的・合理的な選択機会の確保 |

| 対象範囲 | 消費者に販売される食品の表示全般(食品衛生法・JAS法・健康増進法の表示規定を統合) |

| 主管機関 | 内閣総理大臣(実務は消費者庁) |

| 主な規制・義務 |

|

| 罰則・指導 |

|

これらの法令は、食品トレーサビリティの制度を支える土台です。

各事業者は規定を遵守し、最新の改正動向を確認することが求められます。

牛トレーサビリティ法・米トレーサビリティ法

牛肉と米についてのトレーサビリティ法についても詳しく見ておきましょう。

それぞれの目的や対象範囲、罰則を下表で整理しています。

| 法令名 | 牛トレーサビリティ法 | 米トレーサビリティ法 |

|---|---|---|

| 目的 背景 |

|

|

| 対象 範囲 |

国内で飼養・と畜される牛および牛肉全般 | 玄米・精米・米加工品・米飯類・米菓などの取引・販売 |

| 主な 義務 |

|

|

| 罰則 指導 |

|

|

参考:

e-Gov法令検索「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」

牛肉や米に関しては、法律にも配慮しながら、トレーサビリティに取り組む必要があります。

国際規制(米国の食品安全規制など)

食品トレーサビリティは、国際取引においても必須の条件になっています。

国が食の安全確保を強化しており、輸出入する企業は規制に適合しなければ市場に参入できないからです。

代表的な国際規制を具体的に見てみましょう。

| 国際規制 | 簡易解説 |

|---|---|

| 米国:食品安全強化法(FSMA) | 輸入食品業者に対して仕入先管理や記録保存を義務化。トレーサビリティ徹底が求められる。 |

| EU:食品安全規制 | 「One step forward、 One step back(前後一歩の追跡)」を原則とし、サプライチェーン全体で履歴を把握。 |

国際規制への対応は、グローバル市場で信頼を得るために欠かせず、日本企業にとっても重要な取り組みです。

食品トレーサビリティのメリット

食品トレーサビリティを導入すると、食品事故対応から品質管理、ブランド力向上まで、幅広い効果が得られます。

ここでは代表的な4つのメリットを解説します。

ここで解説すること

- 食品事故時に原因究明と回収が可能

- 品質管理・生産効率の向上

- 消費者の信頼獲得と企業ブランド向上

- SDGs・エシカル消費への貢献

食品事故時に原因究明と回収が可能

トレーサビリティは、食品事故が起きた際に迅速に原因究明ができます。

履歴が記録されているため、原因の特定や該当商品の範囲をすぐに把握できるからです。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

- アレルギー表示漏れ → 対象ロットを限定して回収

- 異物混入 → 発生工程を即座に特定

- 海外輸出 → 規制に沿った回収体制を示せる

何か食品事故が発生したとき、履歴が追えないと、より被害が拡大してしまいます。

被害を最小限に抑えて、原因を追及するためにも食品トレーサービリティは重要な取り組みなのです。

品質管理・生産効率の向上

トレーサビリティの導入は、品質管理と生産効率を改善します。

履歴データを活用すれば、どの工程で不良が多いかを可視化でき、改善につなげられるためです。

具体的には次のとおりです。

- 製造ラインごとの不良率を分析し、改善策を導入

- 入荷から出荷までのリードタイムを短縮

- 不要な在庫を削減し、コスト削減につながる

食品トレーサビリティは、食品事故発生時に役立つイメージが強いです。しかし、生産性の向上にもメリットがあります。

消費者の信頼獲得と企業ブランド向上

トレーサビリティに取り組むと、消費者からの信頼が高まるため、企業ブランドを強化できます。

たとえば、産地や生産者が公開されていれば、消費者も食品を購入しやすいです。

その結果として、

- 高価格帯の商品でも購入される

- BtoBでも取引先からの信頼され仕入れてもらえる

- 認知度が高くなりより企業ブランドが向上する

など、BtoC、BtoBに関わらず信頼性が高まります。

食品トレーサビリティに取り組むことで、結果として企業価値も高められるのです。

SDGs・エシカル消費への貢献

食品トレーサビリティは、SDGsやエシカル消費への対応に直結する取り組みです。

SDGsとは?

国連が定めた 2030年までに達成すべき17の国際目標のこと

環境保護、貧困や格差の解消、持続可能な産業や社会の実現などがテーマになっている

エシカル消費とは?

人や社会、環境に配慮した商品やサービスを選ぶ消費行動のこと

今の消費者は「人や社会、環境に配慮した商品」を選ぶ傾向が強まっています。

履歴を管理することで、その食品がどのように作られたかを証明でき、企業の社会的責任を果たす証しになるのです。

- 原材料に「サステナブル認証」を受けたものを使用していることを証明

- フェアトレードや環境配慮型の生産プロセスをデータとして公開

- ESG投資の評価対象となり、資金調達や企業価値の向上につながる

トレーサビリティは、食品の安全性だけでなく「持続可能な社会づくりに貢献する仕組み」として、企業の未来戦略にも欠かせません。

防犯カメラを活用したトレーサビリティ

まずはお気軽にご相談ください

食品トレーサビリティの課題とデメリット

食品トレーサビリティは有効な仕組みですが、導入や運用には課題や負担も伴います。

ここでは代表的な4つのデメリットを整理します。

ここで解説すること

- システム導入コスト・運用負担

- 情報改ざん・記録ミスのリスク

- 企業間連携・サプライチェーン全体での協力不足

- 中小企業における人材不足や知識不足

システム導入コスト・運用負担

トレーサビリティは、導入・運用コストのハードルが高いです。

- システム、機器の導入費用

- 従業員への研修費用

- 運用にあたり日常業務の負担増加

システムや機器、研修などの費用はもちろん、業務の負担が増えます。

一時的に業務効率が下がってしまう可能性がある点はデメリットです。

コストや工数を考え、自社の負担を抑えて導入する方法を検討しましょう。

情報改ざん・記録ミスのリスク

履歴を記録しても、その正確性を保つのは簡単ではありません。

人為的な入力ミスや、悪意ある改ざんがあれば、仕組み全体の信頼性が揺らいでしまいます。

以下のようなミスが発生してしまう可能性があるのは、トレーサビリティに取り組む上でデメリットになるでしょう。

- 手書きや手入力での記録ミス

- 不正を隠すためのデータ改ざん

- 情報の不整合でトレーサビリティが機能しないケース

システムの導入、第三者のチェックを入れる仕組み、監視カメラで映像証拠を残すなど対策をしておくのがおすすめです。

企業間連携・サプライチェーン全体での協力不足

トレーサビリティは一社だけでは機能せず、サプライチェーン全体の協力が必要です。

生産から流通、販売までのどこか一つでも記録が抜けると、追跡が不完全になるからです。

- 原材料メーカーが記録していない

- 流通業者が対応していない

- 海外サプライヤーの履歴が不透明

このような状態では、食品事故が発生したときに、適切な追跡ができません。

自社だけではなく、関係各社で協力し合う体制を整えることから始める必要があります。

中小企業における人材不足や知識不足

中小企業が食品トレーサビリティを行う場合、人材不足や知識不足も課題です。

専任の品質管理担当を置けない企業が多く、システム運用も統一できないケースもあります。

- 専門知識を持つ人材がいない

- 教育に時間やコストを割けない

- 新しい技術を使いこなせない

中小企業向けの簡易システムや外部支援を活用するなど、人材不足を補う方法を検討しましょう。

トレーサビリティの特性上、関連企業に協力を仰ぐのも手です。

食品トレーサビリティの具体的な取り組み方法

食品トレーサビリティを導入するには、記録の仕組みづくりから最新技術の活用まで、段階的な取り組みが必要です。

ここでは代表的な方法を紹介します。

ここで解説すること

- 原材料入荷~出荷までの記録方法

- ロット番号・バーコード・RFIDによる管理

- ブロックチェーンやAIを活用した最新技術

- 現場改善につながるシステム事例

原材料入荷~出荷までの記録方法

最も基本的な取り組みは、入荷から出荷までの履歴を残すことです。

記録がなければ追跡ができず、トレーサビリティの仕組み自体が成り立ちません。

実際にどのような記録を残すのかを見てみましょう。

- 原材料の仕入れ日時・仕入先の記録

- 加工工程ごとの作業日や担当者の記録

- 出荷先や納品日を明確に記録

紙やエクセルで始められますが、将来的にはデジタル化が効率的です。

ロット番号・バーコード・RFIDによる管理

商品を識別する仕組みとして、ロット番号やバーコード、RFIDが効果的です。

どの商品がどの工程を通ったかを自動的に追跡でき、人的ミスを防げます。

具体的な管理方法を比較すると、それぞれに特徴があります。

| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ロット番号 | 商品ごとに番号を付与 | 安価で導入しやすい | 手作業が多いとミスが増える |

| バーコード | 読み取り装置で管理 | 誤入力が減り効率的 | 専用機器が必要 |

| RFID | 無線で情報を読み取り | 一括管理でき効率が高い | コストが高い |

企業規模やコストに合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

ブロックチェーンやAIを活用した最新技術

近年はブロックチェーンやAIを活用した先進的なトレーサビリティも普及し始めています。

改ざん防止やデータ分析によるリスク予測が可能になるのが特徴です。

新しい技術の導入によって、これまでにない高度な管理が可能になります。

- ブロックチェーン:改ざん不可能な履歴を記録

- AI:過去データから異常を検出、品質トラブルを予測

- IoT:センサーで温度や湿度を自動記録

とくに輸出入や大規模生産では、最新技術を導入できると、正確に履歴を残せます。

現場改善につながるシステム事例

トレーサビリティ導入は、現場の効率化や不良削減にも役立ちます。記録を分析することで、工程のムダや不良の原因を明らかにできるからです。

実際の現場でも、導入によって改善された事例が多数あります。

- 食品工場:製造ラインごとに不良率を見える化し改善

- 倉庫:入出庫履歴をシステム化し、誤配送を削減

- 小売:POSデータと連携し、消費期限切れ商品の廃棄を減少

トレーサビリティに取り組むことで、安全対策だけでなく、現場の改善にもつながる場合があります。

工場の作業監視や品質管理には防犯カメラが役立つ!

工場に防犯カメラを導入することで、製造ラインの監視・作業効率の向上・品質管理の強化が実現できます。

弊社では、無料の現地調査を行い、工場の環境や課題に合わせた最適なプランをご提案いたします。

工場のセキュリティ対策や品質管理を強化したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

防犯カメラを活用した食品トレーサビリティ強化

食品トレーサビリティを強化する手段として、防犯カメラの活用が有効です。

記録の信頼性を高めるだけでなく、不正防止や現場改善にも役立ちます。

ここで解説すること

- 不正行為や異物混入の抑止

- 工場・倉庫での作業履歴の映像記録

- 出荷・物流段階での積み込み確認

- データ記録と映像の組み合わせで「改ざん防止」

不正行為や異物混入の抑止

防犯カメラは、工場や倉庫での不正行為や異物混入を防ぐ有効な手段です。

監視されている環境は、意図的な不正や不注意による事故が起こりにくくできます。

導入することで、期待できる効果は以下のとおりです。

- 作業員による不正行為の抑止

- 異物混入の防止(食品安全上の重大リスク対策)

- 外部からの侵入や盗難の防止

防犯カメラがあることで、心理的にも食品トレーサビリティに取り組みやすくなります。

工場・倉庫での作業履歴の映像記録

防犯カメラは、作業履歴を「映像データ」として残せる点でも有効です。

文字記録だけでは確認しづらい作業実態を、映像で客観的に追跡できます。

具体的には、以下のような活用方法があります。

- 工場ラインでの作業内容を記録

- 倉庫での入出庫作業を映像で保存

- 記録と映像を照合して、不整合を防止

作業記録に映像が加わることで、透明性と信頼性が一段と高まります。

出荷・物流段階での積み込み確認

物流工程での積み込み・出荷確認にも、防犯カメラは有効です。

誤配送や荷物の積み間違いといったトラブルを防ぎ、履歴を残せるからです。

現場では、次のような使い方ができます。

- 出荷時の積み込み作業を映像で記録

- 出庫商品と伝票を突き合わせて検証

- 配送トラブルが起きた際の証拠資料として活用

食品の入荷・出荷では、人とモノの出入りが多いため、追跡を行う場合、映像証拠も重要です。

テキストベースの履歴だけではなく、映像も組み合わせると情報の信頼性を高められます。

データ記録と映像の組み合わせで「改ざん防止」

映像データを履歴記録と組み合わせることで、改ざん防止につながります。

文字データだけでは改ざんのリスクがありますが、映像と紐づけることで不正が困難になるからです。

具体的には、次のような活用方法が可能です。

- ロット番号と映像を連動させる

- 入荷・加工・出荷までを映像で時系列に記録

- 第三者監査で映像を活用し、信頼性を担保

データと映像を組み合わせることで、改ざんリスクを最小化し、強固なトレーサビリティ体制を実現できます。

現地調査無料!お気軽にお問い合わせください

食品トレーサビリティ導入のステップ

食品トレーサビリティを効果的に導入するには、段階を踏んで取り組むことが大切です。

以下の4つのステップに沿って進めることで、スムーズに仕組みを構築できます。

- 現状把握とリスク分析

- 社内ルール・マニュアルの作成

- ITシステムやカメラ導入による効率化

- 従業員教育と定期的な見直し

1.現状把握とリスク分析

導入の第一歩は、自社の現状を把握し、リスクを明確にすることです。

では、どんな点を確認すればよいのでしょうか。例を見てみましょう。

- 原材料の仕入れルートや品質チェック体制を確認する

- 工場での異物混入や温度管理など、工程ごとのリスクを洗い出す

- 流通や販売段階で起こり得るトラブルを整理する

こうしたリスクを洗い出すことで、次のステップが取りやすくなります。

現状を正しく分析し、仕組みづくりの土台にしましょう。

2.社内ルール・マニュアルの作成

次に、ルールやマニュアルを整備し、現場での運用を標準化します。

具体的には、以下のようなルールづくりを行いましょう。

- 記録フォーマットや入力ルールを統一

- 担当者や責任者を明確に設定

- トラブル時の対応手順をマニュアル化

ルールを全員で共有することで、トレーサビリティを現場で実践できるようになります。

誰もが食品トレーサービリティに前向きに取り組めるように、組織全体でルールを作るのが重要です。

3.ITシステムや監視カメラ導入による効率化

トレーサービリティは、人手に頼らず、ITシステムやカメラを導入して効率化を図ることが効果的です。

代表的な導入手段をいくつか挙げてみましょう。

- バーコードやRFIDを使った自動記録システム

- 生産現場や倉庫での監視カメラによる映像記録

- クラウドでのデータ一元管理

ツールを導入することで、トレーサビリティの精度とスピードは格段に上がります。

自社の目的に適した範囲で、ITシステムや監視カメラなど機器の導入を検討してみてください。

4.従業員教育と定期的な見直し

最後に欠かせないのが、従業員教育と制度の定期的な見直しです。

教育や改善の場面では、次のような取り組みが効果的です。

- 新入社員研修で基礎を定着させる

- 定期的な勉強会や演習で意識を強化

- 運用状況を点検し、ルールを改善

教育と改善のサイクルを回すことで、制度が現場に根付きます。

一度作成したマニュアルや運用ルールの見直しも定期的に行ってください。

食品トレーサビリティでよくある質問

最後に食品トレーサビリティでよくある質問を紹介します。

食品トレーサビリティシステムとは何ですか?

食品の生産から販売までの履歴を記録・追跡する仕組みです。

牛肉や米など一部食品は法律で義務化されており、食品事故時の原因究明やリコール対応に役立ちます。

食品トレーサビリティは必要ですか?

必要です。消費者の安心確保や企業の信頼維持に欠かせません。

事故や不具合発生時に迅速な対応が可能になり、結果的にブランド価値の向上にもつながります。

食品トレーサビリティは義務ですか?

すべての食品に義務ではありませんが、牛肉や米などは法律で義務化されています。

その他の食品も、取引先や消費者からの要請により自主的に導入が広がっています。

まとめ 防犯カメラで食品トレーサビリティに取り組める

食品の安全と信頼を守るために、トレーサビリティは欠かせません。

しかし実際の現場では「記録の手間」や「改ざんリスク」が課題となります。

そこで有効なのが、防犯カメラを活用した取り組みです。映像を残すことで、以下のような効果が期待できます。

- 不正や異物混入の抑止

- 作業履歴や出荷工程の可視化

- データ改ざんリスクの低減

もし今、仕組みを整えなければ、消費者や取引先からの信頼を失いかねません。逆にいま導入すれば「安心と透明性を提供できる企業」として差別化できます。

食品トレーサビリティを強化する第一歩として、防犯カメラの導入を検討してみませんか?

現地調査・お見積りは無料です。防犯カメラの導入をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

現地調査無料!お気軽にお問い合わせください

工場・倉庫向け監視カメラ特設ページ

工場・倉庫では金属や重機の盗難を防ぐセキュリティ対策や、異物混入や労災事故を防ぐためのリスク対策が必要不可欠です。

トリニティーではそんな製造ラインのお悩みを解決する数々のソリューションを展開しています。

スタンダードな監視カメラシステムから現場のDX・省人化を推進するAIカメラシステムまで、お気軽にご相談ください。

詳細はこちら