防犯フィルムは意味がない?

効果を出す貼り方と選び方を徹底解説

防犯フィルム(防犯シート)は、手頃な価格で始められる防犯対策として注目されています。

しかし、貼り方や選ぶ製品を間違えると、「貼ったのに意味がなかった…」と感じてしまうケースも少なくありません。

このページでは、効果が出にくい防犯フィルムの特徴や、失敗しない選び方・貼り方のポイントをわかりやすく解説します。

防犯フィルムが「意味ない」と感じる主な理由とは?

貼り方が間違っている

「防犯フィルムは意味がない」と感じる原因のひとつに、貼り方のミスがあります。

防犯フィルムは正しく貼られてこそ効果を発揮するものであり、施工不良があると十分な防犯性能が得られません。

貼り方を間違えてしまうと、どんなに高性能なフィルムであっても、防犯対策としての意味が薄れてしまいます。

具体的にどういった貼り方が問題となるのかは、後ほど詳しく解説します。

防犯効果の低いフィルムを選んでいる(選定ミス)

防犯フィルムの効果が得られないもうひとつの要因が、「選定ミス」です。

市販されているフィルムの中には、防犯用途に適していない製品も多く存在します。

たとえば、薄すぎるフィルムや、飛散防止用のみのタイプでは、ガラス破りへの耐性が不十分で、空き巣対策としてはほとんど効果がありません。

「防犯フィルム=どれでも効果がある」と思い込んでいると、目的に合わない製品を選んでしまい、「貼ったのに意味がなかった」と感じる結果につながってしまいます。

経年劣化で性能が落ちている

防犯フィルムは、一度貼れば永久的に効果が続くものではありません。

直射日光や気温差、湿気などの影響を受けて、年数が経つごとに徐々に性能が低下していきます。

見た目には分かりにくい場合でも、打撃への耐性が落ちている可能性があるため注意が必要です。

他の対策と組み合わせていない

防犯フィルムを単体で貼るだけでは、十分な防犯効果を発揮できないケースもあります。

防犯フィルムはあくまで「侵入に時間をかけさせる」「ガラス破りを困難にする」ためのものであり、侵入そのものを完全に阻止するものではありません。

空き巣や窃盗の被害を減らすには、他の防犯対策と組み合わせてこそ、防犯フィルムの役割がしっかりと活きてきます。

防犯ガラスとの混同

「防犯フィルムを貼ったのに、簡単に割られた」「思ったほど頑丈じゃなかった」といった声の中には、そもそも防犯フィルムと防犯ガラスを混同しているケースもあります。

たしかに、どちらも「窓の防犯対策」という点では共通していますが、構造や強度、施工方法などは大きく異なります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、目的やご予算に応じた選び方が大切です。

防犯フィルムと防犯ガラスの違いを、わかりやすく比較したページをご用意しています。ぜひあわせてご覧ください。

間違った貼り方では意味がない?防犯フィルムを貼るときの注意点

防犯フィルムは、製品の性能だけでなく「正しい貼り方ができているかどうか」が非常に重要です。

いくら高性能なフィルムを使っていても、貼り方を間違えると「意味がない」と感じてしまう原因になります。

ここでは、防犯フィルムを貼る際にありがちな失敗と、その影響について解説します。

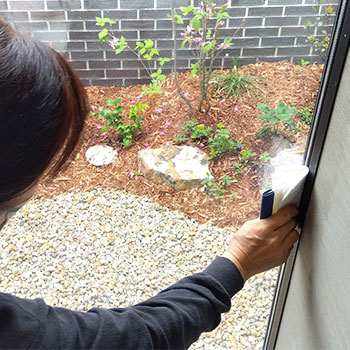

間違った貼り方で多い失敗1:気泡が残ってしまう

防犯フィルムを自分で貼ったお客様から、「うまく貼れず気泡が入ってしまったので、貼り直したい」というご相談をよくいただきます。

防犯フィルムをきれいに貼るには、事前の準備や貼り方にコツが必要です。

特にDIYでは、以下のようなトラブルがよく発生します。

- フィルムとガラスの間に気泡が入り込んでしまう

- 無理に押し出そうとしてフィルムが傷つく

- 貼り直そうとして粘着力が落ちる

- 仕上がりにムラが出て見た目が悪くなる

気泡が入ったままでは、防犯性能が十分に発揮されない可能性もあります。

せっかく高性能なフィルムを選んでも、貼り方を間違えると効果が半減してしまいます。

防犯効果をしっかり得たいなら、経験豊富な専門業者への依頼をおすすめします。

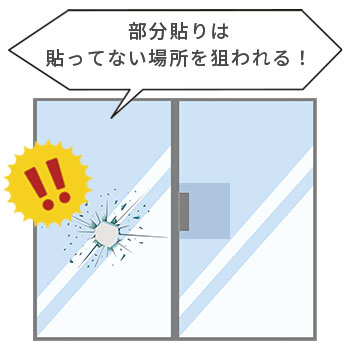

間違った貼り方で多い失敗2:クレセント周りだけの「部分貼り」

防犯フィルムを窓のクレセント錠(鍵)まわりだけに部分的に貼る方法は、実はあまり効果的ではありません。

部分貼りが意味ない理由

- 他のガラス部分を割られれば、簡単に侵入されてしまう

- フィルムを貼っていない部分から衝撃が集中して割れやすくなる

- ガラス全体の強度が保てない

- 見た目や仕上がりが不自然になることも

部分貼りは位置合わせやカットが意外とむずかしく、気泡や浮きが出やすくなります。

防犯対策として効果をしっかり出すには、窓全体にすき間なく貼るのが大切です。

防犯効果を高めるには「全面貼り」が基本

防犯フィルムの効果を最大限に活かすためには、正しい貼り方がとても大切です。

特に、部分的に貼る方法では十分な防犯効果を得ることができず、かえって狙われやすくなってしまうことがあります。

防犯フィルムの効果を十分に発揮させるためには、次のポイントが大切です。

- 窓ガラス全体に貼る(全面施工)

- 防犯性能の高いCPマーク付き防犯フィルムを選ぶ

- プロの業者に依頼して適切に施工してもらう

これらのポイントを押さえることで、侵入に時間がかかり、泥棒が諦めやすくなります。

現地調査・お見積り無料!

効果を発揮する防犯フィルムの選び方

「防犯フィルムを貼ったのに意味がなかった」という声の多くは、製品選びのミスや不適切な貼り方が原因です。

空き巣に狙われない家にするためには、性能の高いフィルムを正しく選ぶことが何より重要です。

① 厚さ200μm以上のフィルムを選ぶ

防犯性能を期待する場合、薄い飛散防止フィルムでは不十分です。

空き巣が行う「打ち破り」などの破壊行為に耐えるためには、200μm(0.2mm)以上の厚みがある防犯フィルムが必要です。

注意点

防犯フィルムと飛散防止フィルムは見た目が似ていますが、耐久性に大きな差があります。

② 「CPマーク」付きの防犯フィルムを選ぶ

「CPマーク」とは、警察庁・国土交通省・経済産業省が共同で定めた基準に合格した製品にのみ与えられる認定マークのことです。

これは、“一定時間以上、侵入を防ぐ性能がある”ことを国が認めた証です。

CPマークを取得するには、実際の侵入手口を想定した以下の試験に合格する必要があります。

- 打ち破り(ハンマーなどで叩き割る)

- こじ破り(ドライバーなどでこじ開ける)

- 焼き破り(バーナーなどで熱して割る)

つまり、「人が通り抜けられる穴が5分以内に開かない」ことが条件なのです。

注意点

市販品で「CP対応」と表示されていても、DIYでは本来の性能を発揮できないことがあります。

「意味がない」と感じてしまう原因の多くが、こうした施工不備なのです。

③ 窓全体を覆えるサイズを選ぶ

防犯フィルムは、窓ガラスの全面に貼ってこそ効果を発揮する防犯対策です。

にもかかわらず、「クレセント(鍵)周りだけ」「真ん中だけ」などの“部分貼り”が多く見られます。

フィルムを窓の一部にしか貼っていない場合、空き巣はすぐに“貼っていない箇所”を見つけ、そこから侵入してきます。

注意点

防犯フィルムは、ガラス面全体をしっかり覆うことで初めて効果を発揮します。

防犯フィルムを購入する際は、「窓ガラス全体をカバーできるサイズかどうか」を必ず確認しましょう。

現地調査・お見積り無料!

なぜCPマーク付きが安心なのか?

「防犯フィルムは貼ったのに意味がなかった」と感じる大きな理由の一つが、性能の低いフィルムや、性能が証明されていない製品を選んでしまっていることです。

そこで信頼できる目印となるのが、「CPマーク」です。

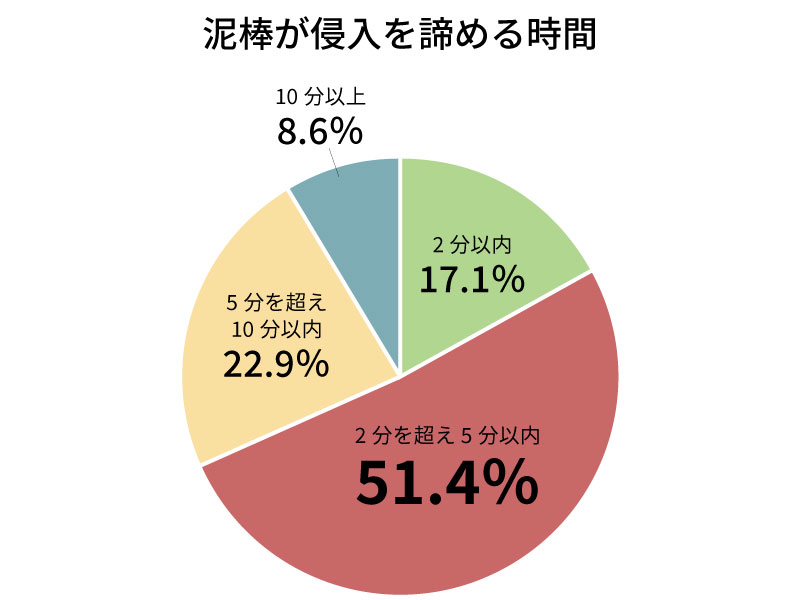

5分以上かかると空き巣はあきらめる

警察庁のデータによると、空き巣犯の約7割が「侵入に5分以上かかると犯行をあきらめる」と答えています。

つまり、侵入を5分以上遅らせる性能を持つ防犯対策は、実際に空き巣被害を未然に防ぐ効果が高いといえます。

CPマークとは?国が認めた防犯性能の証

CPマーク(Crime Prevention)は、警察庁や国土交通省などが関与する防犯性能試験に合格した建物部品に与えられる認定マークです。

防犯フィルムの場合、以下のような実践的な試験を通過する必要があります。

| 試験名 | 内容 | 合格基準 |

|---|---|---|

| 打ち破り試験 | ハンマーなどでガラスを叩き割る | 1分以上、人が通れない状態を維持 |

| こじ破り試験 | ドライバーなどでこじ開ける | 5分以上、侵入困難な状態を維持 |

| 焼き破り試験 | バーナーなどで加熱して破壊する | 5分以上、通過不能な状態を維持 |

つまり、空き巣が想定される手口で攻撃しても「5分間は侵入できない」と証明された製品にのみ、CPマークが付けられます。

CPマークが貼り付けできる条件とは?

CPマーク付きの防犯フィルムは、製品の性能だけでなく「施工条件」をすべて満たしてはじめて貼り付けが許可されます。

単にCP認定のフィルムを使っただけでは、マークを表示することはできません。

- フィルムの厚みが350μm以上

- 日本ウインドウ・フィルム工業会が指定する接着剤を使用

- 防犯フィルム施工技能者が厚み5mm以上のフロートガラス及び3mm厚複層ガラスに施工するもの

これらの条件が整って初めて、CPマークの貼り付けが可能となります。

参考:CPマーク|日本ウインドウ・フィルム工業会現地調査・お見積り無料!

自分で貼る?業者に依頼する?メリットと注意点を比較

最近では、防犯フィルムがホームセンターやネット通販でも手に入るようになり、自分で貼りたいと考える方も増えています。

とはいえ、防犯目的での使用を考える場合は、メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが大切です。

DIYで貼るメリットとデメリット

自分で貼るメリット

- 費用を抑えられる(施工費がかからない)

- 好きなタイミングで作業できる

- DIYの達成感がある

自分で貼るデメリット

- 気泡や水が入りやすく、仕上がりが不安定になる

- 端まで密着しないと防犯効果が大きく低下する

- 見た目が悪くなりやすい(ゆがみ・しわなど)

- 誤った施工では、せっかくの高性能フィルムも意味がなくなる

CPマーク付き防犯フィルムは自分で貼れるのか?

CP認定を取得した防犯フィルムは市販されていますが、「CPマークの貼り付け」はDIYではできません。

これは、特定の条件下で防犯フィルム施工技能者が専用の接着剤を使って施工した場合にのみ許可されるものだからです。

見た目では判断できない防犯性能だからこそ、CPマークの信頼性を確保するには、専門業者による正しい施工が必要なのです。

防犯効果をしっかり出すなら専門業者がおすすめ

防犯フィルムの本来の性能を引き出すためには、専門的な知識と高い施工技術が不可欠です。

専門業者に依頼するメリット

- ガラスの種類や設置環境に合わせた最適な施工方法の判断

- フィルムの端までしっかりと密着させる圧着技術

- 気泡や水分を残さない丁寧な仕上げ

せっかくCPマーク付きの高性能なフィルムを選んでも、貼り方ひとつで防犯効果は大きく左右されます。

「きちんと効果を発揮してほしい」「あとで後悔したくない」と考えるなら、最初から専門業者に依頼するのが安心です。

現地調査・お見積り無料!

防犯フィルムはずっと貼ったままで大丈夫?寿命と交換時期

「防犯フィルムって、一度貼れば一生安心なんじゃないの?」

そう思われる方も多いかもしれません。

たしかに防犯フィルムは丈夫で長持ちするものですが、劣化したまま放置しておくと「意味ない」状態になってしまうこともあります。

見た目に変化がなくても、年数が経つことでフィルムの性能は少しずつ落ちていきます。

せっかくの防犯対策を無駄にしないためにも、定期的な点検や張り替えのタイミングを知っておくことが大切です。

防犯フィルムの耐用年数は10〜15年が目安

「そんなにすぐ張り替えが必要なの?」と不安になるかもしれませんが、実は防犯フィルムの耐用年数は約10〜15年とされており、思っているより長持ちします。

ただし、以下のような環境では劣化が早まることもあるため注意が必要です。

- 強い紫外線が当たる窓

- 昼夜の温度差が大きい場所

- 湿気の多い地域や結露が頻繁に起きる窓

とくに貼ってから10年以上経っている場合は、一度プロの業者に相談しましょう。

フィルムの劣化を見逃さない!チェックポイント

防犯性能をきちんと保つために、以下のような変化が見られたら張り替えを検討しましょう。

- 長年、貼り替えをしていない(10年以上経っている)

- 窓のフチや角がめくれてきている

- フィルム全体が黄ばんできた

- なんとなく粘着力が落ちている気がする

見た目に大きな変化がなくても、内部の接着力や衝撃吸収性が落ちているケースもあります。少しでも気になることがあれば、プロによる点検を受けることで安心です。

防犯効果を維持するための3つのポイント

防犯フィルムを「意味ある防犯対策」として機能させるために、次の3点を意識しましょう。

- 10〜15年を目安に点検・張り替えを行う

- CPマーク付きなど、信頼性の高いフィルムを選ぶ

- フィルム全体が黄ばんできた

- 専門業者に依頼し、正しく施工してもらう

防犯フィルムは、ただ貼るだけでは十分な効果を発揮しません。

きちんと選び、きちんと施工・メンテナンスすることで、空き巣やガラス破りへの対策として本当に役立ちます。

防犯フィルムでガラスが熱割れするって本当?

「防犯フィルムを貼ったら、ガラスが熱割れするって聞いたんですが…」

「ペアガラス(複層ガラス)にフィルムを貼ると熱割れするんですか?」

こういったご質問をいただくことがありますが、すべてのガラスやフィルムで起こるわけではありませんのでご安心ください。

熱割れとは?

熱割れとは、ガラスの一部だけが急激に温められることで起こるひび割れのことです。

たとえば、冬の冷えた朝に日差しが差し込んだり、夏の強い直射日光が一部だけ当たったりすることで、ガラス内部に温度差が生じ、それが原因で割れてしまうことがあります。

ヒビの入り方は、直角に折れ曲がるような特徴的な形状になることが多いです。

フィルムを貼ると熱割れしやすくなるの?

結論から言うと、貼るフィルムの種類やガラスの種類、貼り方によってリスクは変わります。

たとえば、遮熱系のフィルムを鉄線入りガラスやLow-Eガラスに内貼りした場合、熱がこもってしまい、熱割れのリスクが高まることがあります。

一方で、以下のようなケースでは熱割れの心配は少ないと考えられています。

- 遮熱機能のない防犯フィルム・飛散防止フィルム・UVカットフィルムを使用

- 鉄線入りガラスやLow-Eガラスに外貼り用フィルムを使用

- 実績のある専門業者に依頼する

ネット上では「フィルムを貼ると必ず熱割れする」といった情報も見られますが、一律にそうとは限りません。

熱割れはあくまで、使用するフィルムとガラス、設置環境の相性によって起こる現象です。

熱割れが心配な場合は、事前に「ガラスの種類」や「設置場所の環境(日当たり・方角)」などを把握したうえで、専門業者にご相談いただくのが最も確実です。

ご不安な方は、まずは一度、お気軽にご相談ください。

弊社では現地調査・お見積りは無料で対応しております。

現地調査・お見積り無料!

防犯フィルム・防犯シートのメリットを再確認しよう

窓に貼るだけで防犯対策ができる

防犯フィルム・防犯シートの一番の効果は泥棒などの侵入を防ぐことができることです。泥棒はガラス破りに5分以上かかると侵入を断念すると言われています。

窓ガラスを強化し割られにくくすることで、泥棒などの侵入を防ぐ効果が期待できます。

窓ガラスを特殊なものに交換するよりも費用を抑えて手軽に防犯対策ができる点も特徴です。

ガラスの飛び散りによる二次被害を防ぐ

地震などの災害時にガラスの飛散を防ぎ、ガラスの破片によるケガを防ぐことができます。

フィルムは内側に貼ることがほとんどなので、防犯対策と災害対策が同時にできることは大きなメリットです。

目隠し効果や遮熱効果がある

ガラスフィルムの種類によっては外から覗かれないように目隠し効果のあるものや、室内温度が上昇する原因とされる輻射熱(ふくしゃねつ)を遮断し、室内を快適な温度に保つ効果のあるものがあり、日常生活に役立つものもあります。

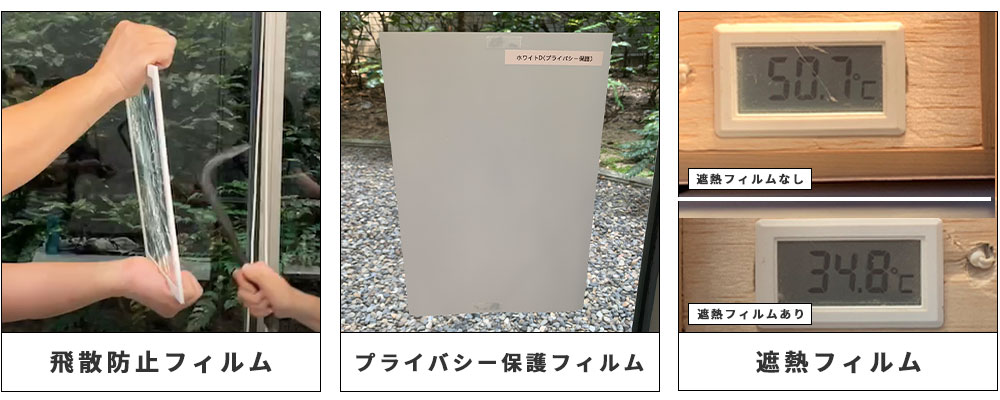

ガラスフィルムの種類

窓に貼るガラスフィルムにも種類があります。

災害時に窓が割れた際のガラス飛散を防止するガラス飛散防止フィルムや、家の中を見られないように外からの視線を遮断するプライバシー保護フィルム、室内温度を上昇させる輻射熱(ふくしゃねつ)を遮断し、室内を快適な温度にする遮熱フィルムがあります。

中には防犯フィルムの上から貼ることのできるものもあるので、目的にあわせて適切な製品を選びましょう。

弊社ではCPマーク付きの防犯フィルムの他、ガラス飛散防止フィルムやプライバシー保護フィルム、遮熱フィルムの施工にも対応しています。

目的によって最適な商品のご提案が可能ですのでお気軽にご相談ください。

よくある質問

防犯フィルムに関して、よくあるご質問をご紹介します。

「意味がないのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃいますが、実際には選び方や貼り方によって、防犯効果は大きく変わります。

ここでは、皆さまから多く寄せられるご質問にお答えします。

防犯フィルムは意味がないって本当ですか?

いいえ、きちんと選んで正しく施工すれば、防犯フィルムにはしっかり効果があります。

「意味がない」と言われるケースの多くは、防犯性能のないフィルムを使っていたり、貼り方が間違っていたりすることが原因です。

しっかりした製品と施工で、空き巣対策に大きな力を発揮します。

飛散防止フィルムと防犯フィルムは同じものですか?

いいえ、目的がまったく異なります。

飛散防止フィルムは、ガラスが割れたときに破片が飛び散らないようにするもので、防犯対策としての強度はほとんどありません。

一方、防犯フィルムは、空き巣などの侵入を防ぐために作られた強度の高いフィルムです。

防犯フィルムは自分で貼っても大丈夫ですか?

DIYでも貼ることは可能ですが、注意が必要です。

端までしっかり貼られていない、気泡が入る、フィルムが浮いてしまうなどの施工ミスがあると、十分な防犯効果が得られないことがあります。

安心して使いたい場合は、専門業者による施工をおすすめします。

まとめ 「意味がない」と後悔しないために

このページでは貼っても意味がない防犯フィルムの特徴や、間違った貼り方について解説しました。

防犯フィルムは正しく選び、適切に施工することで初めて効果を発揮します。

厚みが不十分であったり、間違った貼り方をすると防犯効果は期待できません。

CP認定を受けた信頼のできる製品を選び、プロに施工を依頼することで、安心して防犯対策をすることができます。

防犯フィルムは正しい製品、施工で侵入者を効果的に抑止することができるので、窓の防犯対策をお考えの方は参考にしてください。

弊社ではCPマークの付いたフィルムの施工が可能です。お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。