業務前自動点呼とは?

制度の要件・導入メリットと安全強化のポイント

運送業界では、ドライバー不足や長時間労働が深刻化しています。

出勤前に行う点呼は、安全運行のためには必要不可欠ですが、管理者の負担が大きく、効率化が急務とされています。

そこで注目されているのが「業務前自動点呼」です。

国土交通省の定める要件を満たせば、従来の対面点呼に代えて導入できます。

しかし「制度の内容がわからない」「要件を満たすにはどうすればいいのか」「導入しても課題が残るのでは?」と不安を感じる方も多いはずです。

そこで本記事では、以下の内容を解説します。

この記事でわかること

- 業務前自動点呼とは何か、いつから始まるのか

- 国土交通省が定める3つの要件(機器・施設・運用)

- 導入によるメリットと課題

- 違反した場合のリスク

業務前自動点呼の特徴を把握し、現場への導入を進めましょう。

なお、導入時に必要不可欠な監視カメラの導入は、お気軽にお問い合わせください。

業務前自動点呼とは?

業務前自動点呼とは、どのような仕組みなのでしょうか

ここでは、業務前自動点呼について以下の項目を解説します。

ここで解説すること

- 業務前自動点呼の内容と目的

- 従来の対面点呼との違い

- 業務前自動点呼の開始時期

業務前自動点呼の内容と目的

業務前自動点呼とは、出勤するドライバーが安全に運行できる状態かどうかを、システムを使って確認する仕組みです。

従来は運行管理者が直接対面で健康状態や飲酒の有無を確認していました。

しかし、国交省が制度化し、一定の要件を満たせば、自動システムで代替できるようになったのです。

業務前自動点呼で行うのは以下のような内容です。

- 健康状態や疲労度のチェック

- アルコール検知器による酒気帯び確認

- 顔認証などによる本人確認

- 点呼内容の記録と保存

業務前自動点呼の導入により、安全管理の取り組みに対する現場の負担を軽減できます。

従来の対面点呼との違い

業務前自動点呼の特徴は、運行管理者がその場にいなくても点呼を実施できることです。

以下の表で対面点呼との違いを整理しました。

| 項目 | 従来の対面点呼 | 業務前自動点呼 |

|---|---|---|

| 実施方法 | 運行管理者が直接確認 | 顔認証・センサーで自動確認 |

| 本人確認 | 目視・口頭 | 顔認証・ID照合 |

| アルコールチェック | 管理者が結果を確認 | センサーが自動検知し記録 |

| 記録管理 | 管理者が手書き・入力 | システムが自動保存 |

| 課題 | 人員確保が必要、時間的負担大 | なりすましの可能性あり |

自動点呼は管理者が対面する必要がないため、安全対策と人員の負担軽減を同時に行えます。

業務前自動点呼の開始時期

業務前点呼は長年、運行管理者が対面で行うことが義務付けられてきました。

しかし、ドライバー不足や労働環境の改善が課題となり、ICTを活用した点呼の効率化が検討されるようになりました。

2022年に遠隔点呼が解禁され、その後、自動点呼の実証実験が進められました。

こうした流れを受けて、2025年4月30日から業務前自動点呼が制度として正式に認められることになったのです。

まとめると流れは以下のとおりです。

- 従来:管理者による対面点呼が必須

- 2022年:遠隔点呼が段階的に解禁

- 2023〜2024年:自動点呼の実証・制度化準備

- 2025年4月30日:業務前自動点呼が正式スタート

業務前自動点呼の制度導入は段階的に進められ、すでにスタートされています。

国土交通省が定める要件

業務前自動点呼は、国土交通省が示す一定の要件を満たすことで、従来の対面点呼の代わりに導入できます。

国土交通省が定める、業務前自動点呼の要件は主に以下の3つです。

業務前自動点呼の要件

- 機器・システムの技術要件

- 施設・環境要件

- 運用上の遵守事項

制度をスムーズに取り入れるために、把握しておきましょう。

機器・システムの技術要件

業務前自動点呼を導入するには、まず機器・システム自体が国交省の定める技術要件を満たしていることが前提です。

具体的には、以下のような機能が必須とされています。

| 区分 | 要件 | 具体例 |

|---|---|---|

| なりすまし防止 | 点呼を受けるのが本人であることを識別 | 顔認証・静脈認証・虹彩認証/アルコール測定時も本人確認必須 |

| 点呼項目の自動記録 | アルコールチェックの結果や測定映像を保存 | 呼気中アルコール濃度+静止画/動画の自動保存 |

| 健康状態の測定・判定 | バイタルデータ記録と平常値との差異管理、乗務可否の自動判定 | 血圧・体温などの記録/閾値超過時にアラート・乗務不可判定 |

| 車両点検・運行指示の管理 | 点検結果の記録と運行ルート・注意事項の伝達 | 点検チェックリスト登録/運行指示書の配信・既読管理 |

| 記録・保存機能 | 点呼結果の長期保存と改ざん防止 | 点呼者名・日時・結果を1年以上保存/修正履歴の管理 |

| 機器故障の記録 | 故障情報の自動記録と一定期間の保持 | 故障日時・内容を自動保存し1年以上保持 |

表を見るとわかるように、業務前自動点呼は、管理者と同等の判断・記録を代替できるシステムが必要です。

施設・環境要件

業務前自動点呼は、点呼を行う場所や環境も要件を満たす必要があります。

いくら高性能な機器を導入しても、環境が整っていなければ、不正利用や確認漏れが発生し、点呼の信頼性が損なわれるからです。

| 区分 | 要件 | 具体例 |

|---|---|---|

| 監視カメラの設置 | なりすましや不正利用を防ぐため、点呼の様子を映像で確認できること | 運転者の全身が明瞭に映る監視カメラ・ウェブカメラを設置 |

| 指定場所での実施 | 点呼は必ず届け出た営業所や車庫などで行うこと | 認可を受けた特定の場所に機器を固定設置し、そこでのみ運用 |

点呼の環境が公的に認められた場所で、映像を伴って行われることが、制度の大前提となっています。

運用上の遵守事項

業務前自動点呼は、実際の運用においても一定のルールを守る必要があります。

アルコール検知や体調確認は安全に直結し、機器任せだと異常時の対応が遅れるからです。

そのため、国土交通省は次のような運用ルールを定めています。

| 区分 | 要件 | 具体例 |

|---|---|---|

| 非常時の対応体制 | 異常が検知された際に運行管理者が迅速に対応できること | アルコール検知や機器故障時に対面点呼へ切り替え |

| 機器の管理 | 機器の不正利用や故障を防ぎ、常に正常に稼働させること | 機器を営業所内に固定管理、定期点検・メンテナンス |

| 導入後の検証 | 運用開始直後は管理者が立ち会い、適切性を検証すること | 初月は運行管理者が併用して監督、問題点を洗い出す |

運用ルールを守り、効率よく安全を守れる自動点呼の導入を進めてください。

業務前自動点呼のメリット

日々の点検や整備は、安全の基本です。

業務前自動点呼は、現場の課題を解決するメリットがあります。

ここでは、業務前自動点呼のメリットについて以下3つを紹介します。

ここで解説すること

- 運行管理者の負担軽減

- 安全性の向上

- 人手不足対策

運行管理者の負担軽減

業務前自動点呼を導入すると、運行管理者の負担を大幅に減らせます。

従来は早朝や深夜でも常駐して点呼を行う必要があり、人員確保や長時間労働が課題でした。

しかし、自動点呼では機器を使って本人確認やアルコール測定を自動で記録するため、管理者は異常が出たときだけ対応すれば十分です。

具体的には次のような効果があります。

- 早朝・深夜の常駐を削減

- 点呼の記録作業を自動化

- 異常時のみ対面対応で効率化

このように、自動点呼は無理なく安全管理を維持できる仕組みといえます。

安全性の向上

業務前自動点呼は、従来以上に安全性を高められる仕組みです。

対面点呼では確認者の主観に左右される部分もありましたが、自動点呼では機器が客観的にデータを記録するため、見落としが減ります。

さらに、アルコール測定や健康チェックが自動で保存されることで、後から監査や検証も可能になります。

具体的な安全効果は次のとおりです。

- アルコール検知のデータを正確に保存

- バイタルデータで体調変化を把握

- 映像記録により不正や見落としを防止

このように、自動点呼は事故を未然に防ぐ信頼性の高い手段といえるでしょう。

人手不足対策

業務前自動点呼は、深刻化する人手不足への有効な対策となります。

自動点呼を導入すれば、管理者は常駐せずに済むためです。

その結果、限られた人員で安全確認を維持でき、労働環境の改善にもつながります。

具体的な効果は以下のとおりです。

- 管理者の配置人数を削減できる

- シフト調整や残業の負担を軽減

- 少人数でも安定した運行管理が可能

このように、自動点呼は人材不足の中でも現場を支える仕組みといえます。

業務前自動点呼と導入ステップ

業務前自動点呼は導入の流れを把握して、計画的に準備しましょう。

要件を満たす機器を選ぶだけでなく、社内ルールやドライバー教育まで整備する必要があります。

導入までのステップは次のとおりです。

- 国交省の要件を確認し、自社に必要な対応を把握する

- 要件を満たす認定機器・システムを選定する

- 設置環境(カメラ・通信回線・専用スペース)を整える

- 社内ルールを策定し、運行管理者・ドライバーへ周知する

- 導入直後は管理者が立ち会い、運用状況を検証する

このように、業務前自動点呼を導入するまでの全体像を把握しておくと、スムーズに計画を進められます。

業務前自動点呼の課題・懸念点

業務前自動点呼は効率化や安全性向上につながりますが、導入すればすべて解決するわけではありません。

実際の運用では、システム特有のトラブルや制度上の制約に注意する必要があります。

主な懸念点は次のとおりです。

業務前自動点呼の懸念点

- 機器トラブル・入力ミス

- なりすましリスク

- 月一回は対面点呼が必要

機器トラブル・入力ミス

業務前自動点呼には、機器の不具合や入力ミスによるリスクがあります。

仕組みを自動化しても、通信障害やセンサーの誤作動があれば点呼は完了しません。

入力や記録が正しく残らなければ、点呼未実施と判断され、監査や行政処分の対象となる恐れもあります。

以下のような機器トラブルや入力ミスで考えられます。

- 通信障害によるシステム停止

- 検知器の誤作動・測定不良

- 入力漏れや誤入力で点呼が無効になる

このため、データのバックアップ体制と機器管理の徹底が不可欠です。

なりすましリスク

業務前自動点呼で特に注意すべきなのが、他人によるなりすましです。

本人以外が点呼を受けてしまうと、アルコール検知や健康チェックの意味がありません。

これを防ぐために、国交省も「本人確認」を必須要件としています。

- 顔認証やICカード+生体認証で本人確認

- アルコール測定時も同時に本人認証を行う

- 点呼映像を保存し、不正がないか後日チェックできる

- 監視カメラで本人確認の記録を残しておく

業務前自動点呼を正しく行うためには、なりすましリスクへの備えが必須です。

本人認証と映像記録を組み合わせ対策しましょう。

月一回は対面点呼が必要

業務前自動点呼を導入しても、月に一度は対面点呼を行うことが義務付けられています。

自動点呼だけでは管理者と運転者の直接対話がなくなり、現場の状況を把握しにくくなるためです。

ただし、この要件は「自動点呼で管理者の手間を減らせる」というメリットを一部打ち消す側面もあります。

結局、管理者は月1回の点呼に対応しなければならないため、完全に省人化できるわけではありません。

現状、制度の枠内では完全自動化はできず、対面点呼との併用が前提となるのは、今後の課題といえます。

要件に違反すると罰則の可能性もある

自動点呼要件を守らないと、制度上点呼していないとみなされ、監査や行政処分の対象になる可能性があります。

理由は、国土交通省の告示において、自動点呼は対面点呼と同等の効果を持つために必要な要件を満たすことが義務づけられているからです。

たとえば、適切な機器を使用せず映像記録がなかった場合、制度として認められず罰則対象となるおそれがあります。

このように、自動点呼は要件を遵守して初めて制度として機能する仕組みであり、導入時には制度理解と社内体制の整備が不可欠です。

監視カメラは業務前自動点呼に必須

業務前自動点呼を取り入れる場合、監視カメラの導入も必須になります。

カメラ映像を残すことで「点呼が適切に行われたか」を確認できるためです。

そこでこの章では、監視カメラが必須になる理由について以下を解説します。

監視カメラが必須になる理由

- 点呼映像を残せる

- 遠隔監視で複数拠点を一元管理

- なりすまし防止のダブルチェック

- 施設全体のセキュリティ向上

点呼映像を残せる

監視カメラを活用すると、点呼の様子を映像として記録できるのがメリットです。

自動点呼システムのログや測定データだけでは、「本当に本人が点呼を受けたのか?」という疑問を解消できない場合があります。

しかし映像を残しておけば、監査やトラブル発生時に客観的な証拠となり、制度違反の疑いを防げます。

点呼を確実にしていると証明するためにも、監視カメラは必要不可欠です。

遠隔監視で複数拠点を一元管理

監視カメラを活用すれば、複数拠点の点呼を遠隔から一元管理できる点がメリットです。

従来は各営業所に運行管理者を配置しなければならず、人員確保や運営コストが負担でした。

監視カメラの遠隔監視を導入すれば、本部や管理拠点から各営業所の点呼状況をリアルタイムで確認できます。

これにより、少人数でも全体を効率的に管理でき、拠点間の情報格差も防げます。

具体的な効果は以下のとおりです。

- 本部から複数営業所の点呼状況を監視

- 管理者の配置人数を削減

- 地域ごとの運用を標準化できる

監視カメラの遠隔監視は省人化と運営効率化を同時に実現する仕組みといえます。

なりすまし防止のダブルチェック

監視カメラは、自動点呼システムだけでは防ぎきれない、なりすましを補完できる仕組みです。

生体認証やICカードによる本人確認があっても、万一の不正利用を完全に排除するのは難しい場合があります。

そこで、カメラ映像を残すことで「誰が点呼を受けたのか」を後から確認でき、制度違反や不正のリスクをさらに減らせます。

具体的な効果は以下のとおりです。

- 生体認証+映像で本人確認を二重化

- 不正利用や代理入力を抑止

- トラブル発生時に証拠を提示できる

このように、監視カメラを加えることでなりすまし防止の精度を高め、安全性を強化できるのです。

施設全体のセキュリティ向上

監視カメラの導入は点呼時の不正防止だけでなく、施設全体のセキュリティ強化にもつながります。

営業所や車庫は夜間や早朝の出入りが多く、不審者侵入や車両・資材の盗難リスクが高い環境です。

カメラを設置すれば点呼場所だけでなく、敷地全体の監視が可能となり、不審な行動を抑止できます。

記録映像はトラブル発生時の証拠としても有効です。

- 車庫や営業所への不審者侵入を抑止

- 車両や備品の盗難防止に有効

- トラブル発生時の原因究明をサポート

このように、監視カメラは点呼システムの補完だけでなく、事業所全体の安全管理を底上げする役割があります。

業務前自動点呼の要件を満たすために、監視カメラを導入したいとお考えの方はぜひ、お気軽にご相談ください。

現地調査無料!お気軽にお問い合わせください

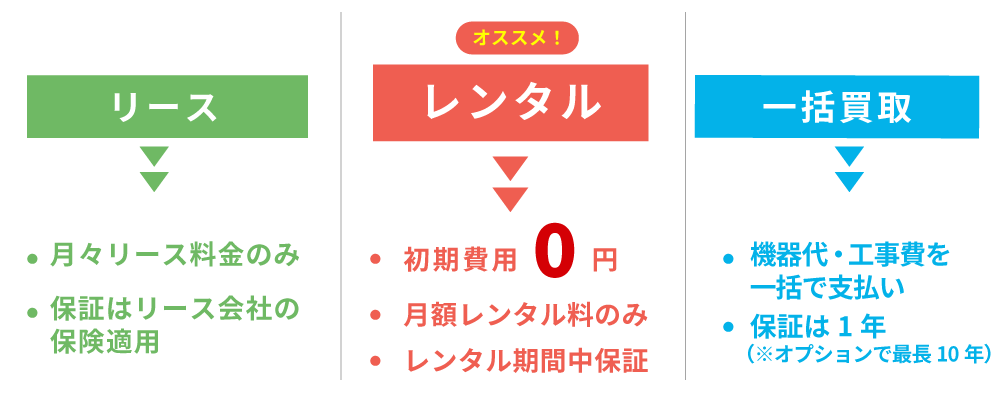

レンタルで監視カメラを導入すればコストを抑えられる

業務前自動点呼の要件を満たすためには、監視カメラの導入は必須です。

しかし、導入コストが気になる管理者の方もいるのではないでしょうか。

適切な機器と設置位置を選定する必要もあります。

そこでおすすめなのが、弊社トリニティーのレンタルプランです。

トリニティーのレンタルプランは以下のメリットがあります。

- 初期費用0円で監視カメラを設置できる※

- 料金月額制でコスト管理がしやすい

- 機器選定から設置工事、メンテナンスまで一貫して行える

※設置台数や設置環境によっては費用が発生する場合もございます。

監視カメラに関することは、すべてトリニティーにお任せいただけます。

「業務前自動点呼の要件を満たすために監視カメラを導入したい」

そうお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

最後に業務前自動点呼についてよくある質問を紹介します。

自動点呼は義務化されますか?

いいえ、業務前自動点呼は義務ではなく「選択制」です。

国土交通省が定める要件を満たせば導入できますが、従来通りの対面点呼を続けても問題ありません。

効率化や人手不足対策を目的に導入を検討する企業が増えています。

業務後自動点呼はいつから認められるようになりましたか?

2022年12月に制度として認可され、2023年1月から正式に運用が開始されました。

その後4月以降は法令に基づいて本格運用に移行し、現在多くの事業者が導入を進めています。

業務前自動点呼の要件を教えてください

国土交通省が定める以下の3つの要件を満たす必要があります。

- 機器・システムの要件

- 施設・環境要件

- 運用上の遵守事項

まとめ 業務前自動点呼には監視カメラの導入が不可欠

業務前自動点呼は、効率化や安全性の面でメリットがあります。

しかし導入にあたっては、機器トラブルやなりすましリスク、月1回の対面点呼など、現場ならではの課題も残ります。

これらの課題は「制度の要件」に含まれているため、事業者独自の工夫が必要です。

そこで有効なのが監視カメラの導入です。

監視カメラには次のようなメリットがあります。

- 点呼時の映像を残して証拠を確保

- 遠隔監視で複数拠点を一元管理

- 本人確認を二重化し、なりすましを防止

- 営業所や車庫全体のセキュリティ強化

もしカメラを設置していなければ、制度違反と見なされる可能性や、不正が発覚した際に対応できないリスクもあります。

つまり、業務前自動点呼と監視カメラはセットで考えるのがベストです。

レンタルなら初期費用を抑えて導入できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

現地調査無料!お気軽にお問い合わせください

工場・倉庫向け監視カメラ特設ページ

工場・倉庫では金属や重機の盗難を防ぐセキュリティ対策や、異物混入や労災事故を防ぐためのリスク対策が必要不可欠です。

トリニティーではそんな製造ラインのお悩みを解決する数々のソリューションを展開しています。

スタンダードな監視カメラシステムから現場のDX・省人化を推進するAIカメラシステムまで、お気軽にご相談ください。

詳細はこちら