保育園の感染症対策を徹底解説!

なぜ発生しやすい?流行時期・具体策・最新機器活用まで

保育園では、冬になるとインフルエンザやノロウイルス、夏には手足口病など、さまざまな感染症が流行します。

小さな園児たちは免疫が未発達なうえ、集団生活のなかで密に関わるため、ひとたび感染が広がるとクラス全体に影響が及ぶこともあります。

しかし、現場の先生方からは「具体的にどんな対策をすればいいのか分からない」「現場の負担を増やさずに感染を防ぎたい」という声も少なくありません。

そこで本記事では保育園の感染症対策をテーマに、保育園で発生しやすい感染症の特徴から、日常で行うべき対策、最新機器を活用した環境管理の方法までを分かりやすく解説します。

この記事でわかること

- 保育園で感染症が発生しやすい理由

- 日常でできる感染症対策の基本

- 流行時期に強化すべき具体的な取り組み

- 最新の防犯カメラや温湿度モニタリング機器の活用方法

園児や職員が安心して過ごせる環境を整えたい方、感染症対策を見直したい園長・主任の方は、ぜひ参考にしてください。

なぜ保育園では感染症が発生しやすいのか?

保育園は、乳幼児が一日の大半を一緒に過ごす場所です。

子どもたちは体力や免疫力がまだ十分ではなく、どうしても感染症が広がりやすい環境になりがちです。

この章では、感染が発生しやすい主な要因を整理して解説します。

この章で扱うポイント

- 乳幼児は免疫が未発達で感染しやすい

- 密集・密接な生活環境になりやすい

- 共有物(おもちゃ・机・タオルなど)を介して接触感染する

- 換気・湿度管理が難しい季節に感染してしまう

- 家庭と園を往復する「感染のループ」も起きやすい

乳幼児は免疫が未発達で感染しやすい

乳幼児は、体の免疫機能がまだ十分に発達していないため、さまざまな感染症にかかりやすい傾向があります。

とくに生後半年以降は、母体から受け継いだ免疫が減少し、自ら抗体を作る力が追いつかない時期です。

そのため、同じ空間でくしゃみや咳があっただけでもウイルスが広がりやすく、集団生活では感染リスクが高まります。

具体的には、以下のような感染症が起こりやすいです。

- インフルエンザやRSウイルス

- 手足口病、プール熱などの夏季感染症

- ノロウイルスなどの胃腸炎

このように、免疫が弱い時期の園児には、日常的な衛生管理と早期に体調変化を察知できる環境を整える必要があります。

密集・密接な生活環境になりやすい

保育園では、多くの園児が同じ空間で遊び、食事やお昼寝を共にするため、密集・密接な環境になりやすいです。

このような環境では、飛沫や接触を通じてウイルスや細菌が広がりやすく、感染症の集団発生につながる危険があります。

園児同士で距離を取るのは難しく、遊びのなかで自然と身体的な接触が増えるのが現状です。

たとえば、次のようなシーンで感染のリスクが高まります。

- ブロックや積み木などの共同遊び

- 食事やおやつの時間の近距離接触

- 午睡中の布団の距離が近い場合

園生活そのものが「密」になりやすいため、空間づくりや配置の工夫が重要です。

保育園で感染症対策が重要な理由

保育園における感染症対策は、園児の健康を守るだけでなく、園全体の運営にも関わってきます。

この章では、感染症対策がなぜ重要なのかを2つの視点から解説します。

園児・職員・保護者への影響が大きい

保育園で感染症が発生すると、園児だけでなく職員や保護者にも影響があります。

- 園児の登園自粛や休園措置

- 職員の欠勤によるシフト調整の負担

- 保護者からの不安や苦情の増加

保育園で感染症が広まると、保護者も対応のため、仕事を休む必要があります。

このように、感染症は園全体の生活と信頼関係に直結する問題であり、日常的な予防が欠かせません。

感染拡大は園運営にも支障を及ぼす

感染症が園内で広がると、園児や職員の健康被害だけでなく、保育園の運営そのものにも影響があります。

複数のクラスで感染者が出た場合、クラス閉鎖や臨時休園が必要になり、運営スケジュールの調整が必要です。

さらに、感染拡大は園の信頼にも関わります。保護者の不安や口コミによって入園希望者が減るケースもあり、経営面への影響も避けられません。

実際のリスクとしては次のようなものがあります。

- クラスター発生による休園・閉鎖対応

- 保護者対応や行政報告にかかる負担増

- 園の評判・信頼の低下

感染症対策は子どもを守るだけではありません。園を安定的に運営するための経営リスク対策です。

保育園で発生しやすい主な感染症と特徴

保育園では年間を通してさまざまな感染症が発生しますが、特に注意が必要なものがあります。

ここでは、保育園で流行しやすい主な感染症とその特徴について解説します。

この章で扱うポイント

- インフルエンザ

- ノロウイルス・ロタウイルス感染症

- RSウイルス感染症

- 手足口病・プール熱など夏の感染症

- 新型コロナウイルスへの基本対応

インフルエンザ

インフルエンザは、冬に流行しやすい代表的な感染症で、保育園では毎年多くの園児が感染します。

感染力が非常に強く、潜伏期間中(発症前)でもウイルスを拡散してしまうのが特徴です。

園児は体力や免疫力が低いため、高熱・咳・全身の倦怠感などの症状が重くなることもあります。感染者が出るとクラス閉鎖につながることも少なくありません。

園での主な対策としては次のとおりです。

- 手洗い・うがい・咳エチケットの徹底

- こまめな換気と湿度管理(湿度50〜60%が理想)

- 登園前の検温と体調チェック

日常的な衛生習慣と環境管理が、インフルエンザ拡大を防ぐ効果的な方法です。

ノロウイルス・ロタウイルス感染症

ノロウイルスやロタウイルスは、主に冬から春にかけて流行する感染性胃腸炎の原因ウイルスです。

少量のウイルスでも感染し、嘔吐物や便、汚染された手・食器を介して広がるため、保育園でも注意が必要です。

感染すると、激しい嘔吐や下痢、発熱などの症状が見られ、脱水症状を起こすこともあります。

園内での感染拡大を防ぐために、徹底した衛生管理が欠かせません。

具体的な対策は以下のとおりです。

- 嘔吐物や排泄物を適切な手順で処理する

- 手洗いを流水と石けんで30秒以上行う

- 消毒は塩素系(次亜塩素酸ナトリウム)を使用する

早期発見・早期対応・正しい処理がノロ・ロタウイルス対策の基本です。

RSウイルス感染症

RSウイルス感染症は、乳幼児のほぼ全員が2歳までに一度は感染するといわれるほど、身近な呼吸器感染症です。

生後6か月未満の乳児や基礎疾患のある子どもでは、重症化して入院が必要になることもあります。

感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染、そして手指やおもちゃを介した接触感染です。

発熱・咳・鼻水など風邪に似た症状から始まり、進行すると喘鳴(ゼーゼー)や呼吸困難を引き起こす場合もあります。

園での主な対策は以下のとおりです。

- 鼻水や咳のある園児は早めに受診を促す

- タオルやおもちゃを共有しない

- 加湿と換気でウイルスの活動を抑える

RSウイルスは軽症に見えて重症化しやすいため、早期対応と衛生管理の徹底が重要です。

手足口病・プール熱など夏の感染症

夏場の保育園では、気温と湿度が高くなることでウイルスが活発化し、手足口病やプール熱(咽頭結膜熱)などの感染症が流行しやすくなります。

手足口病は手・足・口の中に水疱ができ、プール熱は高熱と喉の痛み、結膜炎を伴うのが特徴です。感染力が強い点に注意する必要があります。

園での主な対策は以下のとおりです。

- プール使用前後のシャワーと目洗いを徹底

- タオルや水着を個別管理する

- 高温多湿な環境を避け、定期的に換気する

夏に流行する感染症への対策は、水回りの清潔さと共有物の管理がポイントになります。

新型コロナウイルスへの基本対応

新型コロナウイルスは、発熱や咳などの呼吸器症状に加え、無症状でも感染を広げてしまう厄介なウイルスです。

保育園では、感染を「完全に防ぐ」のは難しいため、拡大を最小限に抑える取り組みが求められます。

日常的な手洗いや場面によるマスク着用はもちろん、空気の流れと湿度の管理が重要です。

夏は26〜28℃、冬は20〜28℃、湿度は60%が目安とされています。

園での実践ポイントは以下のとおりです。

- 登園前の体調チェック・検温を徹底する

- 換気扇やサーキュレーターで空気を循環させる

- 温度・湿度をモニタリングできる機器を導入する

このように、環境を管理することが、コロナ対策の精度を高めるカギになります。

ただ、保育園全体の管理を人力で行うのは簡単ではありません。そのため、感染症対策に役立つ機器を使うのも手です。

なかでも防犯カメラは、映像を残せるだけでなく、湿度や温度をモニタリングできる機能もあります。

保育園の感染症対策として、ぜひ検討してみてください。

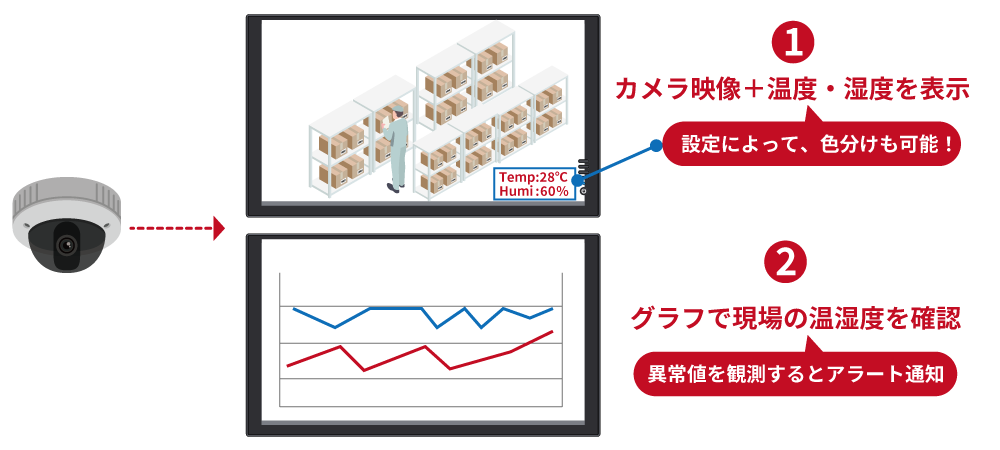

温度・湿度モニタリングカメラシステムとは?

弊社が提供する「温度・湿度モニタリングカメラシステム」は、保育園や施設内の温度・湿度をリアルタイムでモニタリングできるネットワークカメラシステムです。

カメラの録画機能に加えて、現場に合わせて「異常な温度・湿度」を設定でき、設定値を超えた場合はリアルタイムで通知されます。感染症が拡大しやすい条件を早期に察知し、対策につなげることができる最新システムです。

日常で行うべき感染症対策の基本

感染症対策は、特別な時期だけでなく毎日続けることが重要です。日々の小さな積み重ねが、園全体の安全を守ります。

ここでは、保育園で常に意識したい基本の感染予防行動を紹介します。

ここで解説すること

- 手洗い・うがい・マスクの習慣づけ

- おもちゃや机などのこまめな消毒

- 登園前・登園中の健康観察と記録

- 嘔吐物や排泄物を適切に処理する

- 換気と湿度管理で空気中のウイルスを減らす

手洗い・うがい・マスクの習慣づけ

感染症予防の基本は、手洗い、うがい、そして必要に応じたマスクの着用を習慣づけることです。

以下のポイントを意識して園内で感染対策を行ってみてください。

| 基本の感染症対策 | ポイント |

|---|---|

| 手洗い | 食事の前、トイレの後、外遊びの後、おもちゃを触った後など、こまめに石鹸と流水で20秒以上かけて丁寧に洗う |

| うがい | 外から帰った時や人混みに行った後など |

| マスク | 流行時期や体調がすぐれない時、咳エチケットとして |

保育園での感染症対策は、子どもが幼いため、工夫が必要です。

たとえば、手洗い時には、園児が楽しく取り組めるように歌いながら、その流れでうがいをするのもよいでしょう。

また、難しいのは、マスクの扱いです。園児の年齢や発達段階に合わせて着用を促しましょう。

こども家庭庁のガイドラインでも、乳幼児(2歳未満)のマスク着用は推奨されていません。

乳幼児のマスク着用が推奨されていない理由

- 息苦しさや体調不良を訴える

- 自分で外すのが困難

保育士のマスク着用についてもルールを設けて、保護者の方に説明すると疑問点も少なくなります。

おもちゃや机などのこまめな消毒

感染症対策の中でも、おもちゃや机など共有物の消毒は重要です。子どもたちは日常でさまざまなモノを口に入れたり、触ったりします。

そのため共有物を定期的に消毒すると、園内での感染を予防できます。

| 消毒する場所 | 詳細 |

|---|---|

| 机や椅子 | 食事の前後は必ず清潔な布で拭き、消毒液で拭きとる |

| ドアノブ・手すり・スイッチなど | 一日に数回消毒を行う |

| おもちゃ | 口に入れる可能性があるものは煮沸消毒や専用の消毒を行う |

園児、保育士に関わらず、触れる回数が多いモノは定期的に消毒を行いましょう。

登園前・登園中の健康観察と記録

感染症の拡大を防ぐためには、園児の体調変化を早く察知することが重要です。

体温や咳の有無、食欲などを毎日記録することで、微妙な変化にも気づけます。

これにより、感染の早期発見と二次感染の防止につながります。

具体的には次のとおりです。

- 登園前に家庭で検温・体調チェックを実施

- 園では登園時の様子を職員が観察して記録

- 専用アプリを活用して情報共有する

保育園と家庭で協力し合い、園児の体調を管理することで、感染症の拡大を防げます。

嘔吐物や排泄物を適切に処理する

嘔吐物や排泄物には、ノロウイルスやロタウイルスなど感染力の強いウイルスが多く含まれています。

処理を誤ると職員や他の園児に感染が広がる危険があるため、正しい手順で安全に対応することが重要です。

保育園で感染症が流行する冬場は特に、嘔吐への初動対応が感染拡大を左右します。

安全に処理するためのポイントは以下のとおりです。

- 使い捨て手袋・マスク・エプロンを着用して処理する

- 嘔吐物はペーパータオルで覆い、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで消毒

- 処理後は十分な換気と手洗いを徹底する

- 温度・湿度を適切に保ち、ウイルスの長期残留を防ぐ

嘔吐物や排泄物を処理する際は、慌てずに正しく処理しましょう。

換気と湿度管理で空気中のウイルスを減らす

ウイルスの多くは乾燥した環境で活発に浮遊し、湿度が高いほど生存しにくくなります。

そのため、保育園では適切な換気と湿度管理が、ウイルスを減らす効果的な方法です。

冬場は暖房の使用で乾燥しやすく、インフルエンザやコロナなどの感染が広がりやすくなります。

快適で安全な空間を保つために、次のような工夫が有効です。

- 加湿器を活用し、湿度を50〜60%に保つ

- 1〜2時間ごとに窓を開けて換気する

- 温度・湿度をモニタリングできる防犯カメラやセンサーを活用する

園内の空気環境を良好に保つことは、園児たちの健康を守る上で非常に重要な対策です。

空気環境を保つ際、防犯カメラで温度・湿度を管理できるシステムが役立ちます。

設定した温度・湿度が異常値に達した場合、通知が来るため、定期的な換気や空調の調整が行えます。

設置までの流れなどが気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

現地調査・お見積り無料!

感染症が流行る時期に強化すべき対策

感染症は、一年を通して一定のリスクがありますが、季節によって流行しやすいウイルスや細菌が異なります。

そのため、季節ごとに重点を変えて対策を強化することが大切です。

ここでは、冬・夏・季節の変わり目それぞれで意識すべきポイントを紹介します。

ここで解説すること

- 冬(インフル・ノロ)に備える室内環境の整え方

- 夏(手足口病・プール熱)での水回り管理のポイント

- 季節の変わり目に気をつけたい免疫低下への配慮

冬(インフル・ノロ)に備える室内環境の整え方

冬は空気が乾燥し、インフルエンザやノロウイルスが特に流行しやすい季節です。

そのため、保育園ではウイルスが広がりにくい環境を意識的に整えましょう。

乾燥するとウイルスが空気中に長く漂い、感染リスクが高まります。

加湿や換気をバランスよく行うことが重要です。具体的なポイントは次のとおりです。

- 室内温度は20~28℃、湿度は50〜60%を目安に保つ

- 定期的に窓を開けて空気を入れ替える

- 加湿器や空気清浄機を活用して快適な空間を維持する

- 嘔吐物の処理や手洗いを徹底する

このように、冬場は空気と衛生の両面から環境を整えることが、感染症を防ぐ最も効果的な方法です。

夏(手足口病・プール熱)での水回り管理のポイント

夏は高温多湿の環境で、手足口病やプール熱などが流行しやすくなります。

保育園では、水遊びやプール活動が多くなるため、水回りの衛生管理が重要です。

タオルや水着、プール水を介した感染が起こりやすいため、こまめな清掃と共有物の扱い方に注意しましょう。

- プール使用前後に必ずシャワー・うがいを実施する

- タオルや水着は個別に管理し、共有を避ける

- プール水の塩素濃度を適正に保ち、毎日チェックする

- 水回りの換気を行い、湿度過多を防ぐ

夏は清潔な水環境と個別管理を徹底することで、園内での感染連鎖を予防できます。

季節の変わり目に気をつけたい免疫低下への配慮

季節の変わり目は、気温や湿度の変化が大きく、体が順応しにくいために免疫力が低下しやすい時期です。

この時期は風邪やウイルス感染が広がりやすく、保育園でも体調を崩す園児が増えます。

とくに朝夕の寒暖差や乾燥が原因で鼻や喉の粘膜が弱り、ウイルスが侵入しやすくなります。

園では次のような配慮が大切です。

- 室温・湿度を一定に保つ

- 十分な睡眠と栄養

- 体調チェックを強化し、早めの受診を促す

- 衣類の調整

このように、環境と生活リズムの両面から免疫を支えることで、季節の変わり目の感染リスクを効果的に抑えられます。

保育園の安全管理・感染症対策は温度・湿度管理カメラがおすすめ

感染症が広がりやすい環境を可視化するには、温度と湿度を管理できるカメラの導入がおすすめです。

このカメラは現場の様子を見守るだけでなく、室内の温度・湿度をリアルタイムで把握することができます。保育園の安全管理と感染症対策の両面で効果を発揮します。

感染症拡大を防ぐための取り組み

感染症の発生を完全に防ぐことは難しいですが、拡大を食い止めるための具体的な取り組みは可能です。

ここでは、感染症の拡大を防ぐために園として行うべき取り組みについて解説します。

ここで解説すること

- 厚労省の感染症対策マニュアルを参考に園内で研修を行う

- 園独自の対策を保護者への周知・職員内で共有する

- 感染発生時の報告・連絡体制を整える

厚労省の感染症対策マニュアルを参考に園内で研修を行う

厚生労働省(※)が作成した「保育所における感染症対策ガイドライン」を参考に園内で研修を行うのもよいでしょう。

(※)現在は、厚生労働省からこども家庭庁へ事務が移管し、一部改訂されました。

このガイドラインには、発症時の対応、感染経路別の対策、消毒の手順などが具体的に示されています。

マニュアルに基づいた研修を行うことで、職員一人ひとりが最新の知識を身につけ、適切な感染症対策を統一された方法で実践できるようになるでしょう。

個々の判断のばらつきをなくし、園全体として一貫性のある対策を講じることが可能です。

園独自の対策を保護者への周知・職員内で共有する

感染症対策は、園だけで完結するものではなく、家庭との協力があってこそ効果を発揮します。

そのため、園独自の取り組みや方針を、保護者と職員の双方にしっかり共有することが大切です。

保護者が対応を理解していれば、登園前の体調チェックや欠席連絡がスムーズになり、感染の早期発見につながります。

共有の方法としては、次のような手段が効果的です。

- 連絡帳やアプリで感染情報・対策を発信する

- 保護者会や掲示板で季節の感染症を周知する

- 職員ミーティングで対策内容を定期的に見直す

園と家庭が同じ情報を持ち、同じ行動を取ることが、感染拡大を抑える取り組みの1つです。

感染発生時の報告・連絡体制を整える

感染症が発生した際に最も重要なのは、迅速かつ正確な情報共有です。

対応が遅れると感染が広がりやすく、保護者の不安や園運営への影響も大きくなります。

そのため、事前に「誰が・いつ・どこへ」報告するかを明確にしておくことが必要です。

スムーズな報告・連絡体制を構築するためのポイントは以下のとおりです。

- 感染発生時の連絡フロー(園長→保健所→保護者)を明確にする

- 担当者ごとに役割を決め、初動対応を共有する

- 職員・保護者への連絡はアプリや一斉メールで迅速に行う

このように、平時から明確な体制を整えておくことで、感染拡大の防止と信頼の維持が可能になります。

最新機器を活用した保育園の感染症対策

感染症対策を効率的かつ確実に行うためには、最新のデジタル機器の活用が効果的です。

人の目や経験に頼る管理から、データに基づいた対策をすることで、園の安心・安全をさらに高められます。

ここで解説すること

- 健康記録・出欠管理をデジタル化し、業務を効率化する

- 防犯カメラを活用して環境管理と安心安全を両立する

- 温度・湿度をモニタリングしウイルスの発生に配慮する

健康記録・出欠管理をデジタル化し、業務を効率化する

園児の健康記録や出欠管理をデジタル化すると、情報共有がスムーズになり、職員の負担も軽減できます。

従来の紙ベースでの記録や管理は、手間がかかり、情報の検索や集計に時間がかかっていました。

デジタル化することで、保護者からの情報入力も容易になり、職員はリアルタイムで園児の健康状態を把握できます。

そのため、異常があった際の早期発見・早期対応が可能です。

- 登園・欠席情報をリアルタイムで把握できる

- 家庭と園の健康情報をアプリで共有する

- 記録のミスや記入漏れを防げる

記録業務をデジタル化することで、感染症対策のスピードと精度が格段に高まります。

防犯カメラを活用して環境管理と安心安全を両立する

防犯カメラは、園内の安心安全確保のためだけでなく、環境管理という視点から感染症対策にも貢献できます。

- 園で決めたルール通りの感染症対策ができているか映像で確認できる

- 研修で映像を見ながら、普段実施している感染症対策を改善できる

- 園内でのトラブルやヒヤリハット事例を記録・確認し、安全管理にも活用できる

このように防犯カメラの映像は、防犯対策以外にも活用できます。

温度・湿度をモニタリングしウイルスの発生に配慮する

弊社トリニティーでは、温度と湿度を管理できるネットワークカメラシステム「温度・湿度モニタリングカメラシステム」をご用意しています。

このシステムは、ネットワークカメラを通じて現場の温湿度を遠隔から確認でき、異常を検知した際は管理者のスマホに通知することが可能です。

このカメラには、以下のような便利な機能があります。

- モニターに温度と湿度を表示できる

- 異常値を測定したら通知できる

- 温湿度のレポートをCSV形式で出力できる

- 遠隔監視で複数のエリアを一括で管理できる

たとえば、「◯℃を超えたら通知する」「湿度が△%以下になったら通知する」など、季節に合わせて、通知できる範囲を設定できます。このシステムを導入することで、保育園内の温湿度管理を見える化でき、感染症リスクの軽減につながります。

感染症対策をしっかり行いたい園の皆さまは、どうぞお気軽にご相談ください。

保育園の感染症対策についてよくある質問

最後に保育園の感染症対策についてよくある質問を紹介します。

保育園は感染しやすい環境ですか?

保育園は乳幼児が密接に関わる集団生活の場であり、免疫が未発達な子どもが多いため感染しやすい環境です。

とくに冬場は乾燥によってウイルスが空気中に浮遊しやすく、飛沫感染・接触感染が起こりやすくなります。

保育園で感染症が多いのはなぜですか?

園児同士の距離が近く、同じおもちゃや机を共有することが多いためです。

さらに、家庭との往来で感染が持ち込まれやすく、換気や湿度管理が難しい季節はウイルスが広がりやすくなります。

保育園ではインフルエンザ対策としてどんなことをしていますか?

手洗い・うがい・咳エチケットの徹底に加え、室内温度と湿度を管理してウイルスの活動を抑えています。

また、登園前の体調チェックや検温、こまめな換気も効果的です。

必要に応じてクラス閉鎖や登園自粛の対応も行います。

まとめ 流行時期の前に保育園の感染症対策を行いましょう

保育園では、園児の免疫が未発達であるうえに、密集・密接な生活環境が避けられません。だからこそ、流行が始まる前の予防対策が非常に重要です。

手洗い・換気・消毒などの基本的な対策に加えて、温度や湿度をモニタリングできる機器の導入も効果的です。

中でもおすすめなのが、弊社が提供する「温度・湿度モニタリングカメラシステム」です。

このカメラは映像の記録に加えて、温湿度を検知し、異常値を観測すると通知する機能を備えており、感染リスクの早期察知・迅速な対応に役立ちます。

湿度と温度の調節は、感染症対策のなかでも重要なポイントになるので、ぜひ導入を検討してみてください。

現地調査・お見積り無料!

注目キーワード