【鍵だけで大丈夫?】

玄関からの徘徊を防ぐ認知症高齢者への対策まとめ

認知症の方には「徘徊」という症状があり、とくに玄関からの外出は事故につながる危険があります。

「玄関から出て行ってしまわないか心配…」という方も多いのではないでしょうか。

このページでは、玄関からの徘徊が起こる理由やリスクをふまえながら、鍵の工夫・センサー・AIカメラなどの具体的な防止策をわかりやすく解説します。

ご家族の安心につながる対策を一緒に考えていきましょう。

認知症の徘徊とは?行動の特徴と起こる理由

徘徊とは、認知症の方に見られる行動のひとつで、本人にその自覚がないまま家を出てしまうことがあります。

このような行動は、以下のような認知症特有の特性から起こることが多いです。

- 記憶障害:自分がどこにいるか分からなくなる

- 時間や場所の認識の低下:夜なのに昼だと思って外出する

- 不安や落ち着きのなさ:同じ場所をぐるぐる歩き回る

- 目的を持った移動:自宅と思い込んで別の場所に向かう

一見「散歩しているだけ」にも見えるため、家族が徘徊に気づくまでに時間がかかることもあります。

まずは、こうした行動の背景を理解することが、適切な見守りや対策の第一歩になります。

行方不明の件数は?警察庁データで見る深刻な現状

警察庁が公表した「令和6年における行方不明者の状況」によると、認知症が原因で行方不明となった人は18,121人にのぼっています。

行方不明となった方の多くは、自宅から半径5km以内で発見されています。

しかしその中には、残念ながらすでに発見時に手遅れとなっていたケースも含まれています。

警察庁が示した発見場所の内訳は以下のとおりです。

発見場所 人数 河川・河川敷 115人 用水路・側溝 79人 山林 71人 田畑 44人 路上 37人 海・海岸 31人 住宅等敷地内 31人 屋内 23人 池沼 11人 湖・ダム 11人 その他 44人

なかでも河川・河川敷、用水路・側溝、山林が全体の54%を占めており、身近な場所でも危険が潜んでいることがわかります。

だからこそ、日頃の備えがとても重要です。

認知症の徘徊を放置するとどうなる?

認知症による徘徊を放置してしまうと、思わぬ事故や行方不明といった深刻な事態につながることがあります。

実際に、毎年多くの高齢者が行方不明となり、警察に届け出が出されています。

徘徊によって想定される主なリスクには、以下のようなものがあります。

- 転倒によるケガや骨折

- 段差や道路の凹凸につまずき、大けがをすることがあります。

- 交通事故に巻き込まれる

- 信号や車の動きを正しく判断できず、道路に飛び出してしまう危険もあります。

- 行方不明になる

- 目的地が分からなくなり、自宅に戻れなくなるケースも少なくありません。

- 天候や気温による体調悪化

- 猛暑や寒さの中を長時間歩き続け、脱水や低体温になることもあります。

このようなリスクは、命に関わる重大な問題です。

だからこそ、早めの見守り体制づくりや、玄関など出入口の対策がとても大切です。

なぜ玄関からの外出が多い?家庭内で特に注意すべき理由

認知症による徘徊は、家の中から突然始まることがあります。

その中でも「玄関」は、とくに注意が必要な場所です。

玄関が危険とされる主な理由は、以下のとおりです。

- 外へ出るための最短ルートだから

- 家の中で最も外に近く、鍵が開いていればすぐに出られてしまいます。

- 本人の中では“目的の行動”である場合が多いから

- たとえば「買い物に行かなきゃ」「家に帰らなきゃ」といった記憶の混乱から、自然と外へ向かうことがあります。

- 家族が油断しやすい場所だから

- 「鍵は閉めたはず」と思っていても、鍵が開けられていたり、別の扉(勝手口など)が開いていることもあります。

- 生活動線の中にあるため気づきにくい

- 居間やトイレと違って常に人がいる場所ではないため、外出に気づくのが遅れてしまうことがあります。

ただし、徘徊の出口が必ずしも玄関とは限りません。勝手口や窓、ベランダから出てしまうケースもあります。

そのため、玄関に限らず、家全体の安全確認と見守り体制の見直しが重要です。

見守る家族の負担とストレスも深刻に

認知症の方を介護するご家族にとって、徘徊への対応は大きな負担になります。

「いつ出て行ってしまうか分からない」と気が気でなく、日中はもちろん、夜間も安心して眠れないという声も少なくありません。

実際には次のような悩みを抱えているご家族が多いです。

- トイレやお風呂の間も気が抜けない

- 夜中に何度も目が覚めて、ぐっすり眠れない

- 出勤中も「家で何か起きていないか」と不安

- 自分が見ていないと危ないというプレッシャーが常にある

このような負担を抱え続けることは、ご家族の心と体に大きな影響を及ぼすこともあります。

だからこそ、すべてを一人で抱え込まないことがとても大切です。

最近では、家の中を見守る機器やサポートサービスなど、家族に代わって一部を補ってくれる手段も増えてきました。

無理のない形で“頼れるものは頼る”という選択肢を、少しだけ頭の片隅に置いてみてもいいかもしれません。

現地調査・お見積り無料!

玄関からの徘徊を防ぐには?3つの視点で考える対策

認知症の方の徘徊を防ぐには、「玄関」での対策がとても大切です。

鍵をかけるだけでは不十分なこともあるため、いくつかの視点から対策を組み合わせることが効果的です。

ここでは、3つの視点をご紹介します。

1.鍵・補助錠などの物理的な工夫

まず基本となるのが、鍵まわりの工夫です。

玄関から簡単に外に出られないようにすることで、徘徊を防ぎやすくなります。

| 対策アイテム | 特徴・効果 |

|---|---|

| 着脱サムターン付きシリンダー | 鍵の内側にある「つまみ(サムターン)」を取り外せる錠前。 内側からの開錠を防げます。 |

| 補助錠 | 主錠とは別に追加で取り付ける鍵。 玄関や窓に取り付けることでセキュリティを強化できます。 |

鍵の位置を少し高くしたり、見えにくい場所にするなどの小さな工夫も徘徊防止に役立ちます。

こうした物理的な対策は導入しやすい反面、それだけでは完全に防げるとは限りません。

「もし玄関から出てしまったら?」という想定も含めて、次の対策と組み合わせることが安心につながります。

2.センサー・チャイムで気づける環境づくり

玄関のドアが開いたことを検知し、音や通知でお知らせしてくれる機器です。

徘徊の兆しにいち早く気づくことで、外出を防ぎやすくなります。

- センサー…玄関のドアが開いたことを感知します。

- 警報機(チャイム)…センサーと連動して、アラーム音やチャイムで周囲に知らせます。

これらをセットで使うことで、「今、玄関が開いた」ことにすぐ気づける環境をつくることができます。

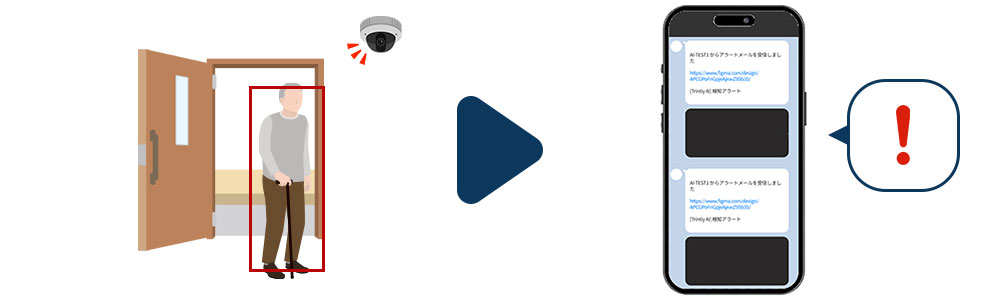

3.AIカメラが見守りをサポート

最近では、人の動きを自動で検知できるAI機能付きの防犯カメラも多く登場しています。

玄関まわりにこうした機器を設置することで、ご家族の負担を減らしながら、より安心して見守ることができます。

AIカメラでできることは、以下のとおりです。

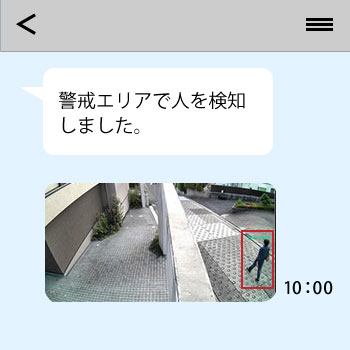

- スマートフォンに通知が届く:外出先でもすぐに気づけるので、対応が早くなります。

- リアルタイムで画像つき通知が届く:玄関から出た瞬間の画像がスマホに届き、すぐに状況を確認できます。

- 録画機能であとから確認できる:徘徊の時間帯や行動パターンの記録に役立ちます。

- 防犯にも役立つ:不審者の接近や深夜の物音にも対応でき、安心につながります。

ご家族が無理なく見守れる環境づくりに、こうした機器が役立ちます。

徘徊にすぐ気づける!玄関におすすめのAI人検知システム

玄関からの外出に「気づけなかったらどうしよう」と不安に感じるご家族は少なくありません。

そんな時に役立つのが、カメラが人物を検知してスマホに知らせてくれるAカメラシステムです。

弊社の「AI人検知システム」は、玄関先に設置したカメラの画角に人物が映った際、画像付きでスマホに通知する仕組みです。

徘徊の兆候にすぐ気づけるため、タイミングを逃さず対応しやすくなります。

「ずっと見ていないと心配…」というご家族の負担をやわらげ、安心して見守れる環境づくりをサポートします。

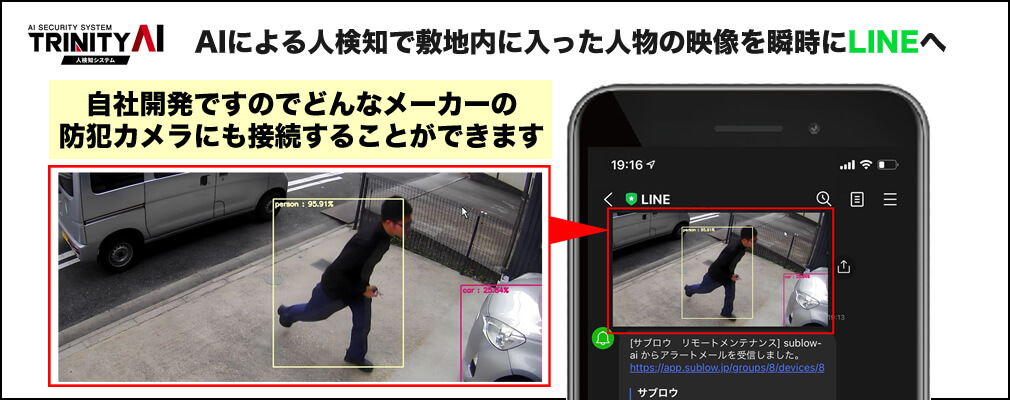

既存の防犯カメラにも組み込み可能

TRINITY AI人検知システムは、すでに設置されている防犯カメラに後付けで組み込むことができます。

新たに機器を入れ替える必要がなく、今ある設備を活かしながら見守り機能を強化できます。

玄関からの徘徊防止の他にも、、次のようなシーンでも役立ちます。

- 不審者の確認

- 玄関まわりのトラブルの把握

- 訪問者の確認・記録

このように、防犯目的でも安心してご活用いただけるシステムです。

TRINITY AI人検知システムは、さまざまなメーカーの防犯カメラに対応しています。

以下は、接続確認が取れている主なメーカーの一例です。

接続検証済みメーカー

このほかのメーカーにも対応できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

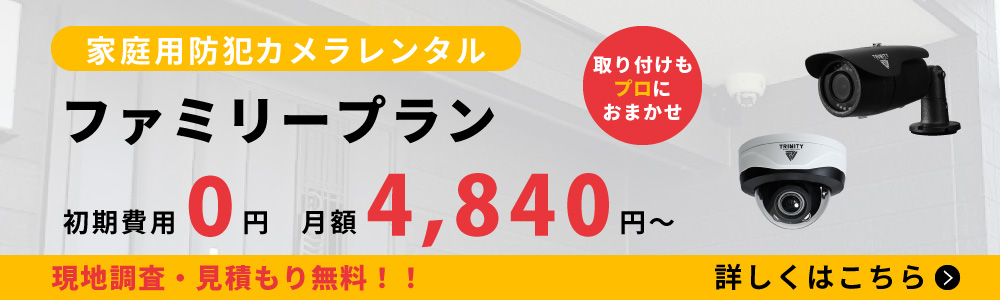

初期費用0円も!防犯カメラはレンタルで導入しやすく

防犯カメラは、買うよりもレンタルのほうがおトクな場合があります。

弊社の防犯カメラレンタルサービスなら、初期費用0円・月々の料金だけでご利用いただけます。

レンタルプランの特徴

- 初期費用0円、月額でご利用可能

- カメラや録画機器、設置工事、保守までコミコミ

- 故障時の修理やHDDなどの消耗品交換も無料対応

「できるだけコストをおさえたい」という方にもぴったりなサービスです。

経験豊富なスタッフが、無料の現地調査を行い、最適な設置場所のアドバイスやカメラのご提案もいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

現地調査・お見積り無料!

歩き出す前にできる工夫

認知症の方の外出欲求との向き合い方

見守り機器などの対策とあわせて、日常のちょっとした工夫で「そもそも徘徊につながりにくい環境」をつくることも大切です。

認知症の方が落ち着いて安心して過ごせるように、以下のようなサポートが役立ちます。

- 趣味や役割を見つける

- 日中にすることがあると、目的のない外出が減ることがあります。

- 適度に運動する

- 散歩や体操などで体を動かすと、ストレスの発散にもなります。

- 生活リズムを整える

- 決まった時間に起きる・食べる・寝る習慣があると、不安感がやわらぎます。

- 一緒に外に出る

- 本人の外出したい気持ちを尊重し、付き添いながら外に出ることで安心感が得られます。

これらの工夫は、徘徊を「防ぐ」だけでなく、「必要としない環境をつくる」ためのヒントにもなります。

もし玄関から出てしまったら?早期発見のための対処法

認知症の方が玄関から外に出てしまったとき、いち早く気づき、落ち着いて行動することが大切です。

以下のような対処を、事前にイメージしておくと安心です。

1.警察にすぐ相談する

外出して戻ってこない場合は、迷わず警察に連絡しましょう。

認知症の方は自分の居場所がわからなくなってしまうこともあるため、早めの通報が重要です。

▼ 連絡時に伝える情報の例

- 最近の写真

- 服装や持ち物の特徴

- 持病や認知症の状態(例:「自分の名前が言えない」「薬が必要」など)

- よく行く場所や、これまでに徘徊したことがある方向・エリア

2.地域の支援機関へ相談する

以下のような介護関連機関にも連絡して、情報共有や協力を依頼しましょう。

- 地域包括支援センター

- 担当のケアマネージャー

- 利用している介護サービス事業所

これらの機関は地域とのつながりもあり、捜索や見守りの面でも力になってくれます。

名古屋市の支援制度:はいかい高齢者おかえり支援事業

名古屋市では、徘徊のおそれがある認知症高齢者の早期発見を支援するために、地域ぐるみで情報を共有し協力を得る取り組みが行われています。

この「はいかい高齢者おかえり支援事業」では、

- 事前に、対象となる方の情報を登録

- 行方不明になった際に、家族などからの依頼をもとに、地域の「おかえり支援サポーター」や協力事業者へ情報をメールで配信

こうした体制により、地域の目を活用して早期発見・早期保護につなげる支援体制が整備されています。

参考:名古屋市 はいかい高齢者おかえり支援事業3.周囲の方や関係先にも協力を依頼する

ご近所の方や、普段立ち寄ることの多いお店、最寄りの交番などにも、声をかけておくと有効です。

- 「このような服装で外出した可能性がある」と伝える

- よく立ち寄りそうな場所(コンビニ、スーパーなど)にも知らせておく

日ごろから地域の方との関係を築いておくことで、いざというときに早く気づいてもらえる可能性が高まります。

日ごろからできる備え 地域・機器の力も活用しよう

いざという時のために、普段から以下のような備えをしておくと安心です。

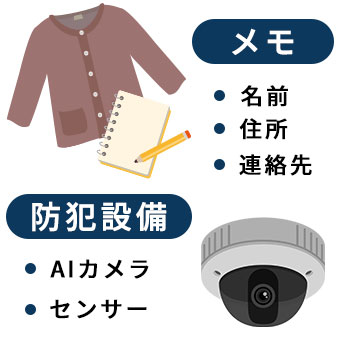

- 服や靴、持ち物などに「名前・住所・連絡先」のメモをつけておく

- 玄関にセンサーやAIカメラを設置して、外出の兆しを早く察知できるようにする

このように、事前の備えと周囲の協力体制が、認知症の徘徊によるリスクを大きく減らします。

ご家族の安心と安全のためにも、できることから準備を進めていきましょう。

現地調査・お見積り無料!

まとめ 認知症の徘徊防止には玄関まわりの工夫が効果的

認知症による徘徊は、ちょっとしたすきに起こることがあります。

とくに玄関は外への出入り口となるため、対策をしておくことが重要です。

鍵の工夫や補助錠、センサー付きチャイム、AIカメラなどを組み合わせることで、外出の気配に早く気づけるようになり、ご家族の負担や不安を減らすことにもつながります。

また、地域包括支援センターやケアマネージャーと連携しておくと、いざというときにも相談しやすくなります。

徘徊そのものを完全に防ぐのは難しいかもしれませんが、「早く気づける仕組み」を取り入れることで、より安全な暮らしに近づけます。