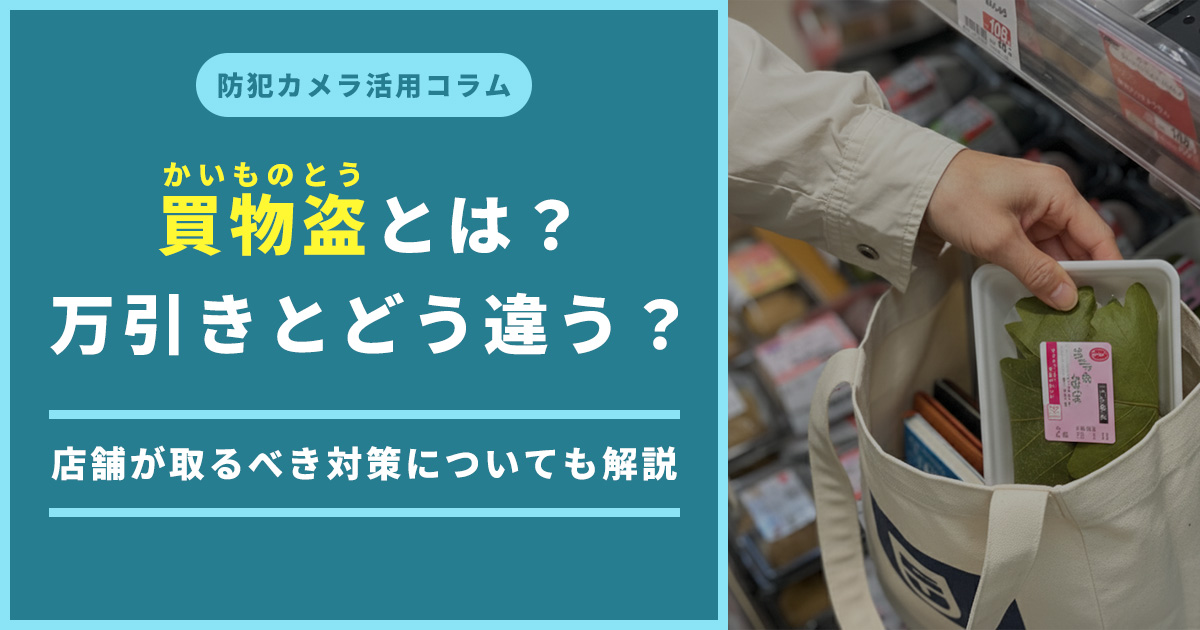

買物盗とは?

万引きとの違いと法律上の扱い・店舗が取るべき防止策

「買物盗(かいものとう)」という言葉を耳にしたことはありますか?

買い物客を装ってお店の商品やお金を盗む行為を指し、法律上は「窃盗罪」にあたります。

日常では「万引き」という言葉の方が一般的なため、違いがあるのか気になる方も多いと思います。

この記事では、買物盗の意味や万引きとの違い、法律での扱いをわかりやすく解説します。

あわせて、よく起こる場面やお店ができる防止策、被害に遭ったときの対応についても紹介します。

この記事でわかること

- 買物盗とは?(法律での位置づけ)

- 万引き・窃盗との違い

- 買物盗が起こりやすい場面

- 被害に遭ったときの対応

- 店舗ができる防止策

買物盗とは?法律上の定義と意味を解説

買物盗(かいものとう)とは、お店の客のようにふるまいながら、店員の隙を突いて商品や現金を盗む行為をいいます。

実は、法律上「買物盗」と「万引き」は別々の罪名があるわけではなく、どちらも窃盗罪に含まれます。

ただし、使われる場面やニュアンスには少し違いがあります。

買物盗と万引き・出店荒しの違い

- 万引き

- 一般的に広く使われる言葉で、店内の商品をこっそり盗む行為を指します。俗称であり、法律用語ではありません。

- 買物盗

- 店の客を装い、偽計(だますこと)を使って盗むケースも含むのが特徴です。

- 出店荒し

- 閉店後などに店に侵入し、商品や売上金を盗む行為です。買物盗や万引きと違い、「侵入盗」に分類されます。

いずれも法律上は窃盗罪にあたり、万引き・すり・車上ねらいなどと同様に、刑事責任が問われる不法行為として処罰されます。

違いを厳密に意識するよりも、「法律上はどれも窃盗」と理解しておくことが大切です。

刑法第235条と買物盗の関係

買物盗は、買い物客を装って店舗の商品や現金などを盗む行為で、法律上は「窃盗罪」にあたります。

この窃盗罪は、刑法第235条で定められており、買物盗にも直接適用されます。

お店の商品を盗むのも、路上で財布を盗むのも、駐車場で車を盗むのも、刑法上はすべて窃盗罪に含まれます。

買物盗はその中のひとつのパターンに過ぎない、という位置づけになります。

買物盗が多い店舗や状況とは?

買物盗は、どんなお店でも起こりうる身近な犯罪です。

とくに発生しやすい場面や店舗の状況には、いくつかの共通点があります。

具体例:買物盗が発生しやすい店舗

- スーパーやコンビニ

- 書店やドラッグストア

これらの店舗では、食品や日用品、本や化粧品などの小型で持ち運びやすい商品を多く扱っています。

ポケットやバッグに隠しやすいことから、どうしても狙われやすい傾向があり、被害が発生しやすいといわれています。

特徴:買物盗が発生しやすい店舗環境

- 死角が多い店舗

- 従業員が少ない店舗

- 整理整頓がされていない店舗

- 防犯対策が不十分な店舗

こうした環境では、店員の目が届きにくく不正に気づきにくいため、買物盗のリスクが高まります。

棚やレイアウトの工夫がされていなかったり、スタッフの人数が少なかったりすると、ほんの短い時間でも犯行が行われやすくなります。

また、防犯カメラや防犯ゲートなどの対策が整っていない店舗は、狙われやすい傾向があるといえるでしょう。

買物盗に注意したい時間帯

買物盗は、混雑している時間帯やスタッフの人数が少ない時間帯にとくに注意が必要です。

お客さまの対応に追われたり、売場の巡回が手薄になったりすると、どうしても目が行き届かなくなります。

このように店員の視線が届かない状況は、犯行を思いとどまらせる力が弱まり、買物盗を後押しする大きな要因となってしまいます。

証拠がなければ泣き寝入り?買物盗が残す経営リスク

買物盗の被害は、1回あたりの金額が小さくても、積み重なれば店舗経営にとって大きな負担になります。

とくに日用品や食品を扱うお店では、「気づかないうちに在庫が減る」「売上が合わない」といった被害が繰り返され、経営に深刻な影響を与えかねません。

さらに困るのは、証拠が残っていないと被害を証明できず、泣き寝入りせざるを得ない場合もあるということです。

従業員の証言だけでは警察が動きにくく、犯人の特定や再発防止につなげるのは難しいケースも少なくありません。

また、買物盗が繰り返されると、従業員のやる気の低下やお客さまからの信頼低下といった、目に見えにくい悪影響も出てきます。

防犯意識が低い店舗と思われてしまえば、さらに狙われやすくなる可能性もあります。

こうしたリスクを防ぐには、防犯カメラで証拠を残し、防犯ゲートで持ち出しを防ぐことが大切です。

早めに対策をしておけば、買物盗を減らせるだけでなく、従業員やお客さまにとって「安心して利用できるお店」だと感じてもらえます。

買物盗を防ぐために店舗がやるべき対策

声かけで犯行を抑止

店員からの声かけはシンプルですが大きな効果があります。

「いらっしゃいませ」「お探しのものはありますか?」といった一言で、見られている意識を与え、不正を思いとどまらせる抑止効果が期待できます。

防犯だけでなく接客向上にもつながるため、一石二鳥の取り組みです。

商品配置で死角をなくす

売場のレイアウトは防犯対策の重要なポイントです。

死角になる棚を減らし、レジから見えにくい場所には高額商品を置かないことが効果的です。

さらに商品を整理整頓して陳列することで、異常に気づきやすくなり、不正を発見しやすくなります。

防犯ゲートで持ち出しを防ぐ

防犯ゲートは、商品につけた防犯タグと連動し、タグが付いたまま持ち出されるとアラームが鳴る仕組みです。

出入口で確実に反応するため、買物盗の防止に効果的です。

導入時のポイントとしては、次のような点が挙げられます。

- 高額商品や盗難の多い商品に使われることが多い

- 費用は数十万円〜数百万円ほど(種類や規模によって変動)

店舗の規模や被害状況に合わせて、費用対効果を考えながら検討することが大切です。

防犯カメラで証拠を残す

防犯カメラの設置は、買物盗対策の中でもとくに効果が高い方法です。

設置されているだけで犯行をためらわせ、録画映像は被害が起きたときの証拠として活用できます。

主な効果は次のとおりです。

- 抑止効果:カメラの存在が犯行を思いとどまらせる

- 証拠保全:録画映像を警察や被害届の提出に利用できる

- 導入のしやすさ:AI機能付きや初期費用0円・月額制レンタルもあり、中小規模の店舗でも導入しやすい

設置場所としては、店舗の出入り口や商品棚の周辺が効果的です。

現地調査・お見積り無料!

防犯カメラが買物盗対策に選ばれる理由

買物盗を防ぐには、スタッフの声かけや売場の工夫も大切ですが、防犯カメラの設置は特に効果的な方法として多くの店舗に選ばれています。

ここではその理由を詳しく見ていきましょう。

- 証拠映像が残る

- 被害が起きたとき、録画映像は重要な証拠になります。実際の犯行の様子が残っていれば、警察への通報や被害届の提出がスムーズになり、解決につながりやすいのが大きなメリットです。

- 抑止効果が高い

- 防犯カメラは「見られているかもしれない」という意識を与えます。犯行を企てる人にとって心理的なプレッシャーとなり、行動を思いとどまらせる強力な抑止力になります。

- 複数拠点を監視できる

- 遠隔監視機能を活用すれば、スマートフォンやパソコンから映像を確認可能です。複数店舗を運営している場合でも、本部からまとめて状況を把握でき、管理の効率化や従業員の安心感につながります。

- 顔認証で再犯防止

- AI機能付きカメラには、顔認証による検知システムを備えたものもあります。過去に万引きをした人物が再び来店した場合に通知で知らせる仕組みを導入すれば、常習犯による再犯を未然に防止することが可能です。

店舗の防犯を強化するおすすめ機能

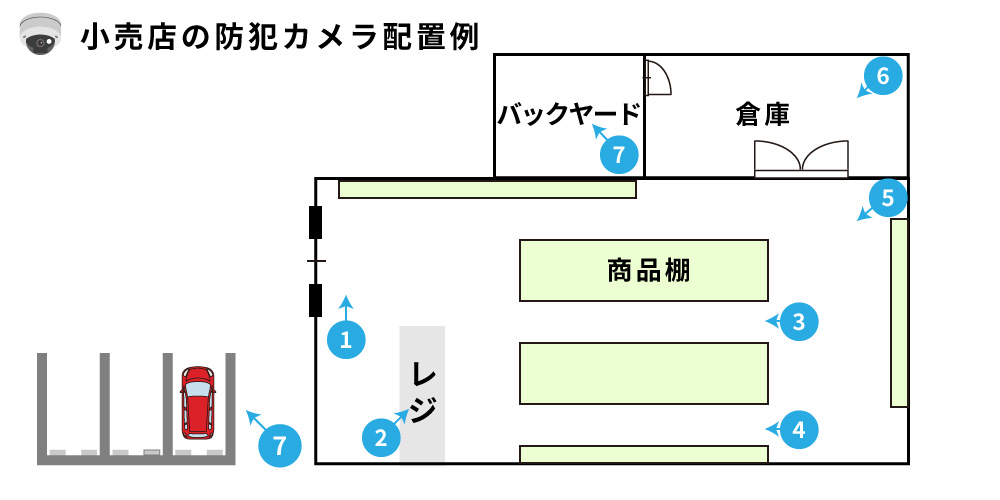

防犯カメラの効果的な設置位置

防犯カメラは、設置する場所によって効果が大きく変わります。

小売店では、出入口・レジ周辺・商品棚・バックヤードなどを重点的にカバーするのが基本です。

小売店の防犯カメラ設置図面例を参考にすることで、自店舗に合った配置をイメージしやすくなります。

現地調査・お見積り無料!

レンタルで始める買物盗対策

「防犯カメラは高そうで手が出しにくい」

そんな方には、初期費用0円の防犯カメラレンタルプランがおすすめです。

- 月額料金だけで、カメラ本体・設置工事・保守サポートまで含まれる

- 機器の故障やHDD交換も対応

- 初めてでも安心して導入できる

導入コストを抑えて買物盗対策を始めたい方にぴったりのプランです。

また、弊社では経験豊富なスタッフが店舗にあわせて無料の現地調査を行い、最適なカメラの設置場所や台数をご提案します。

現地調査・お見積り無料!

買物盗被害発生時の対応

買物盗の被害が発生した際には、冷静に行動し、正しい手順で対応することが大切です。

落ち着かないまま動くと、後の手続きや証拠を残すことが難しくなることがあります。

1. 安全を最優先にする

不審者を追いかけたり無理に取り押さえようとすると、従業員や他のお客さまがケガをする危険があります。まずは安全を確保し、無理な行動は避けましょう。

2. 証拠を確保する

防犯カメラの映像や、目撃した従業員の証言など、できる限り客観的な証拠を残すことが重要です。映像データは上書きされやすいため、早めに保存しておきましょう。

3. 警察へ通報する

被害の内容や証拠が揃ったら、速やかに警察へ通報します。通報時には「発生日時」「状況」「被害内容」「映像の有無」を整理して伝えるとスムーズです。

4. 社内で情報を共有する

従業員全員に被害の事実や状況を共有し、再発防止に向けた注意点を確認します。具体的なマニュアルを整えておくことで、次の被害時にも落ち着いて対応できます。

まとめ 買物盗を防ぐために店舗ができること

買物盗とは、客を装って店舗の商品や現金を盗む行為で、法律上は窃盗罪にあたります。

万引きや出店荒しと同じく、どの店舗でも起こり得る身近な犯罪です。

被害額が小さくても、繰り返されれば店舗経営にとって深刻な問題になります。

だからこそ、声かけや商品配置の工夫、防犯ゲートや防犯カメラの導入など、複数の対策を組み合わせて行うことが大切です。

「まだ対策は早い」と思う前に、日常の小さな工夫から始めてみることが、買物盗被害を防ぐ第一歩になります。