介護施設の家族クレーマー対策!

理不尽なクレームから職員を守る防犯カメラ活用術

「理不尽なクレームに職員が疲弊している」

「家族対応に時間を取られ、本来のケア業務が手につかない」

介護施設を運営する中で、利用者家族からのクレームに悩まされている施設長・オーナーの方は少なくありません。

とくに、暴言や無理な要求、感情的な言いがかりといったモンスター家族によるクレームは、職員のメンタルヘルスや離職率にも直結する深刻な問題です。

こうしたトラブルに対処するためには、職員個人に頼るのではなく、客観的な「証拠」を残す仕組みづくりが不可欠です。

この記事では、家族クレーマー対策の基本とともに、防犯カメラを活用して職員を守る方法を徹底解説します

この記事はこんな人におすすめ

- 介護施設を経営している施設長・オーナーの方

- 家族対応の負担を軽減したいと考えている方

- 理不尽なクレームに客観的な対応をしたい方

現場のストレスを減らし、職員が安心して働ける環境を整えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護施設における家族クレーマーの実態とは

介護施設で起こりやすい家族からのクレームには、共通する特徴があります。

職員の対応だけでは解決が難しく、現場のストレスやトラブルの原因になることも少なくありません。

ここでは、介護現場を悩ませる家族クレーマーの実態を3つの観点から紹介します。

家族クレーマーの実態

- モンスター家族・モンスターファミリーとは

- よくあるクレーム内容と傾向(態度・要求・暴言など)

- 犯罪が起こりにくい立地にある

- 職員が受ける精神的ダメージ・離職との関係

それぞれ順番に解説します。

モンスター家族・モンスターファミリーとは

モンスター家族とは、理不尽なクレームを繰り返し、職員に過度な負担をかける家族のことです。

たとえば、以下のような言動があります。

モンスター家族の特徴

- 深夜でも電話対応を求める

- 他利用者より優遇するよう要求する

- 根拠なく職員を責める

- 表情や言葉尻にクレームをつける

日々の業務に追われる中、こうした対応が重なると、スタッフの心が折れてしまい、やがて現場を去ってしまうこともあります。

理不尽なクレームの内容と傾向(態度・要求・暴言など)

家族からのクレームは、内容が理不尽なだけでなく、態度や言い方にも共通の傾向があります。

職員がストレスを感じやすいのは、次のようなケースです。

よくあるクレーム内容と傾向

- 上から目線で指導するような口調

- 職員を名指しして責任を追及

- 「金を払ってるんだから」と過剰な要求

- 感情的に怒鳴る、暴言を吐く

こうした言動は、現場の空気を悪化させ、スタッフの対応力を奪っていくので、対策が必要になります。

職員が受ける精神的ダメージ・離職との関係

家族からの理不尽なクレームは、職員のメンタルに深刻な影響を与えます。

次のような状況が積み重なると、限界を迎える人も少なくありません。

チェックポイント

- 感情的な怒声への対応が日常化する

- 些細な言動へ過剰にクレームを受けやすくなる

- 自分の判断を全否定される

精神的に追い詰められた結果、離職を選ぶケースもあります。

介護スタッフを悩ませる「理不尽なクレーム・苦情」事例

介護施設では、家族からの理不尽なクレームが現場に大きな負担を与えることが少なくありません。

ここでは、介護スタッフを悩ませるクレームについて以下3つを紹介します。

介護スタッフを悩ませるクレーム

- 言いがかりをつけられる

- 説明を聞き入れない

- 施設に過剰なサービスを求める

それぞれ詳細を理解して対策を立てましょう。

言いがかりをつけられる

介護施設では、家族から理不尽な言いがかりを受けるケースがあります。

たとえば、スタッフが適切にケアを行っていても、「対応が遅い」と非難されるケースや、「十分なケアが行われていない」と一方的に決めつけられる場合もあるでしょう。

実際には適切に対応していた場合でも、スタッフの精神的な負担となります。言いがかりに対しては冷静に対応し、証拠を残しておくことが重要です。

説明を聞き入れない

介護施設では、家族が施設側の説明を全く聞き入れない場合があります。

丁寧に説明しても、納得してもらえず、「他の施設ではもっとよく対応をしている」という返答が戻ってくるケースも珍しくありません。

これが続くと、スタッフは説明の意欲を失い、精神的にも疲れ果ててしまいます。納得を得るためには、時には第三者の介入も有効です。

施設に過剰なサービスを求める

介護施設では、家族から過剰なサービスを求められることがあります。

たとえば、施設の方針やリソースを超える要求をしてくる場合です。

よくあるのが、以下のようなケースです。

- 他の利用者よりも特別な待遇を求める

- 施設の通常業務以上の対応を強要する

- 時間外や休日にも対応を求める

過剰な要求が続くと、スタッフは業務のバランスを崩し、ストレスが溜まります。無理な要求に対しては、施設の限界をしっかり伝え、理解を求めることが重要です。

介護施設での家族クレーマーへの一般的な対処法7つ

介護施設での家族クレーマーには、適切な対応が必要です。

一般的には以下のような方法で、トラブルを未然に防ぎます。

家族クレーマーへの対処法

- 傾聴・共感でクレームを受け止める

- 事実確認と記録の徹底を行う

- 複数人での対応でトラブルを防ぐ

- 家族とのコミュニケーションを工夫する

- 職員向けのクレーム対応マニュアル・研修整備を行う

- 第三者(管理職・弁護士・外部機関)を介入させる

- スタッフがクレーマーに対応しすぎないように管理する

これらを実践すれば、家族との信頼関係を築き、職員の負担も軽減できるでしょう。

傾聴・共感でクレームを受け止める

家族からのクレームに対しては、まず「傾聴」と「共感」で受け止めましょう。

感情的になっている場合でも、しっかりと話を聞き、相手の気持ちを理解しようとする姿勢を示すことが大切です。

たとえば、家族が「もっと早く対応してほしかった」と訴える場合、その不安や焦りに共感を示すと、相手の気持ちが落ち着きやすくなります。

こうした対応で感情的な対立を避け、建設的な話し合いを行うとよいでしょう。

事実確認と記録を徹底する

家族からのクレームに対しては、事実確認と記録を徹底しましょう。

記録を残す際には、以下の点に留意してください。

- 事実をそのまま記録

- 具体的な日時、対応内容、関係者を明記

- 証拠となる資料を保存

こうすることで、感情的なやり取りを防ぎ、適切な解決策を見つけるための材料として役立ちます。

複数人での対応でトラブルを防ぐ

家族からのクレームには、複数人で対応するのが効果的です。

1人で対応しようとすると、感情的な対立が生じやすく、誤解が生まれます。一方で複数のスタッフが関われば、冷静な対応ができ、クレームを客観的に受け止めやすくなるでしょう。

複数人での対応は、責任の所在が明確になり、あとでトラブルに発展するリスクを減らすことにもつながります。

家族とのコミュニケーションを工夫する

利用者家族とのコミュニケーションは、未然にクレームを防ぐために重要です。

定期的に連絡を取り、家族の不安や疑問を早めに解消することで、信頼関係を築けます。

たとえば、施設側から「利用者様の様子について定期的にお伝えします」といった積極的な連絡を行うと、家族の安心感が増し、トラブルの発生を防げるでしょう。

こうした工夫をすることで、家族からの信頼を得られ、円滑な関係を保てます。

職員向けのクレーム対応マニュアル・研修整備を行う

クレーム対応に一貫性を持たせるためには、職員向けにクレーム対応マニュアルや研修を整備することが不可欠です。

具体的には、以下のような対策を行うとよいでしょう。

- クレーム対応の基本ルールを明確にする

- 定期的な研修でスタッフのスキル向上を図る

- 実際のケースを元にしたロールプレイングを実施する

取り組みを行うと、クレームに対する対応力が向上し、施設全体のサービス品質が向上します。

第三者(管理職・弁護士・外部機関)を介入させる

クレームが長引く、または深刻化する場合、第三者の介入を検討しましょう。

管理職が介入すると、施設側の対応が一貫性を持てるため、家族にも納得してもらいやすくなります。また、クレームが法的な問題に発展しそうな場合は、弁護士や外部機関を交えた冷静な対応が必要です。

第三者を介入させると、感情的な対立を避けられるため、問題解決がスムーズに進みやすくなります。

スタッフがクレーマーに対応しすぎないように管理する

家族からのクレーム対応は重要ですが、スタッフが過度に対応しすぎると、精神的な負担が大きくなり、業務に支障をきたしてしまいます。

そのため介護施設側は、スタッフがクレームに過剰に反応しないよう、適切に管理しましょう。

たとえば、スタッフには、必要以上に個別対応しないよう指導し、適切なタイミングで上司や他のスタッフと連携するよう促します。

このようにスタッフがクレーマーに対応しすぎないように管理すると、施設全体の負担を軽減できるため、適切な対応が可能です。

一般的なクレームか理不尽なクレームか判断してから撃退を考える

クレームに悩んだ場合、一般的なものか理不尽なものかを判断する必要があります。

一般的なクレームは改善点を教えてくれる貴重な情報ですが、理不尽なクレームは施設を揺さぶるだけの迷惑行為です。

性質を整理して判断することで、対応方針がはっきりします。

次の表は、一般的なクレームと理不尽なクレームの特徴を比較したものです。

一般的なクレームと理不尽なクレームの比較

| 項目 | 一般的なクレーム | 理不尽なクレーム |

|---|---|---|

| 内容 | 食事の量が少ない、送迎時間の説明不足など具体的な改善要望 例:「昨日の送迎時間が30分遅れた理由を教えてほしい」 |

不可能な要求や感情的な暴言・脅迫 例:「もっと手厚く介護しろ!できないなら職員を全員変えろ! |

| 言動 | 冷静に対話できる雰囲気がある 例:「この点を改善できないでしょうか?」 |

威圧的・攻撃的で、話し合いにならない 例:「ふざけるな!責任者を呼んで来い!」 |

| 頻度 | 必要なときだけ発生することが多い 例:数週間に1度程度 |

執拗に繰り返し、施設を困らせる 例:毎日のように電話や来訪を繰り返す |

| 対応効果 | 誠実に説明・改善すれば収まることが多い | どんな対応をしても収まらないことが多い |

このように特徴を整理すると「理不尽かどうか」を判断しやすくなります。

理不尽なクレームだと判断できたら、早期に防犯カメラで記録を取り、複数人対応や法的手段の準備といった撃退策に移りましょう。

理不尽なクレームを記録として残しておきたい場合は、マイク機能が付いたカメラを設置するのがおすすめです。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください

介護施設のクレーマーを撃退するときは法律を確認する

理不尽なクレームがエスカレートした場合は、法的観点から対応を検討しましょう。

適用される可能性のある罪名を把握しておけば、職員を守る行動を取りやすくなります。

この章で紹介するのは、介護施設の理不尽クレームで該当しやすい以下の法律です。

ここで解説すること

- 理不尽なクレームが「脅迫罪・強要罪」に該当しているか

- 理不尽なクレームが「暴行罪・傷害罪」に該当しているか

- 理不尽なクレームが「不退去罪・監禁罪」に該当しているか

理不尽なクレームが「脅迫罪・強要罪」に該当しているか

クレーマーの理不尽な発言や行為は、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。

具体的には、以下のようなクレームです。

- 「手ぇ出すぞ!」と暴力をほのめかす

- 「施設に火をつけるぞ」と危害を告げる

- 「暴力団の知り合いを呼びつけるぞ」と外部の脅威をちらつかせる

- 「すぐに特別対応しろ、さもないと訴える」と法的措置を口実に従わせる

このような発言があった場合は、録音・録画で証拠を残し、管理者・弁護士・警察に相談するのが安全です。

参考:e-GOV法令検索理不尽なクレームが「暴行罪・傷害罪」に該当しているか

クレーマーが職員や他の利用者に対して身体的な攻撃を加えた場合、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。

危険な状況では、ただちに安全確保と証拠保存を優先することが重要です。

- 職員の肩や腕を強くつかむ、胸ぐらをつかむ

- 大声を出しながら物を投げつける

- 突き飛ばして転倒させ、ケガを負わせる

- 頭や顔を叩く、蹴るなどの直接的な暴力

このような行為があれば、ただちに警察へ連絡し、録画や目撃証言などの証拠を残すことが大切です。

施設としても、被害届の提出や弁護士への相談を早急に検討しましょう。

参考:e-GOV法令検索理不尽なクレームが「不退去罪・監禁罪」に該当しているか

クレーマーが施設に居座り続けて業務を妨害したり、職員や他の利用者を物理的に拘束したりする行為は、不退去罪(刑法130条)や監禁罪(刑法220条)に該当する可能性があります。

こうしたケースでは安全確保を最優先に、早期に第三者へ対応の依頼を検討しましょう。

以下のような行為は不退去罪・監禁罪に該当する可能性があります。

- 面会終了後も「対応に納得できない」とロビーに何時間も居座る

- 職員や入居者を出入口付近で立ちはだかって進路を防ぐ

- 事務所や食堂の扉を閉めて職員を中に閉じ込める

- 強引に施設の部屋へ入り込み、職員が退去を求めても拒否する

このような場合は1人で対応せず、複数人または管理者・警察へ連絡するのが鉄則です。

理不尽なクレーマーを撃退する場合、法律に違反していないかが重要になります。

違反していれば、警察や弁護士への相談も必要になるでしょう。

その際、防犯カメラの映像や音声などの証拠があると、対応がスムーズです。

「施設のクレーマーを撃退する準備がしたい」

そうお考えの方は、防犯カメラの設置を検討してみてください。

まずはお気軽にご相談ください

防犯カメラで理不尽なクレームを抑止できる理由

防犯カメラは、理不尽なクレームを抑止するための強力なツールです。

カメラによって、クレームの内容を客観的に記録できるため、感情的なやり取りを避けられます。

ここでは、防犯カメラで理不尽なクレームを防げる理由について以下3つを解説します。

防犯カメラでできること

- 録画・録音で「理不尽なクレーム」を記録できる

- 「言った・言わない」から職員を守れる

- 利用者家族への安心感としても機能する

それぞれ確認しましょう。

録画・録音で「理不尽なクレーム」を記録できる

防犯カメラは、クレーム対応時に発生した「事実」を正確に記録できるのが導入する理由の1つです。

録画・録音機能を活用することで、あとから確認可能な証拠として残せるため、言いがかりや誤解を避けられます。

家族が感情的になる場面では、録音された内容が客観的な証拠となり、スタッフを守る手段になるでしょう。

防犯カメラによる録画・録音のメリットは以下のとおりです。

防犯カメラの録画・録音のメリット

- 対応の内容や会話をそのまま記録できる

- クレームが真実かどうか証拠として残せる

- 「言った・言わない」のトラブルを防げる

これにより、感情的な対立を避け、事実にもとづいた冷静な対応が可能です

音声・録画は双方にとって信頼の証となり、トラブルを未然に防ぐ強力なツールとなるため、結果的に施設と家族の良好な関係構築につながります。

「言った・言わない」から職員を守れる

クレーム対応の際に、よく問題になるのが「言った・言わない」の食い違いです。

防犯カメラがあれば、実際にどんな言葉が交わされたのか、対応がどのように行われたかを正確に記録できます。

録画・録音が証拠となるため、クレームが感情的な対立に発展するのを防げるのです。

とくに家族とのやり取りで意図的に誤解を招くようなケースや、職員が不当に責められる場面では、カメラの映像が重要な証拠になります。

言ったことに対して反論できるだけでなく、状況全体を振り返ることができるため、スタッフを守るための手段となるでしょう。

以下の点が防犯カメラを導入するメリットです。

防犯カメラ導入のメリット

- 実際のやり取りを証拠として残せる

- 誤解や感情的な対立を防げる

- 「職員の主張を裏付ける強力な証拠となる

このように、防犯カメラは、クレーム対応をより公平に、そしてスタッフを守るための確実な手段として役立ちます。

利用者家族への安心感としても機能する

防犯カメラは、職員を守るだけでなく、利用者家族にとっても「安心」を提供できます。

利用者の家族は、介護施設でどのようなケアが行われているのか、不安に思っているためです。しかし、カメラがあれば、いつでも確認できるので、安心感が生まれます。

具体的には、次のようなメリットが家族に伝わります。

防犯カメラで得られる安心感

- 実際のやり取りを証拠として残せる

- 誤解や感情的な対立を防げる

- 「職員の主張を裏付ける強力な証拠となる

防犯カメラを設置すると、施設の透明性が高くなり、利用者家族が安心できるため、クレーマーの数も減少するでしょう。

施設と利用者家族が円満な関係を築けるため、双方にとってメリットがあります。

弊社では、現地調査を無料で行い、お客様の状況に合ったご提案をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

トリニティーの防犯カメラがおすすめできる3つの理由

介護施設でのクレーマー家族への対策には、トリニティーの防犯カメラがおすすめです。

ここでは、トリニティーのカメラがおすすめな理由について以下3つを解説します。

トリニティーの防犯カメラがおすすめな理由

- マイク付きカメラで証拠を確実に残せる

- 顔認証でクレーマーを認知できる

- 月額レンタル・設置サポートで導入しやすい

それぞれ、介護施設に防犯カメラを設置するメリットについて解説するので、導入する際の参考にしてみてください

マイク付きカメラで証拠を確実に残せる

介護施設でご家族からのクレーム対応にお悩みの場合、マイク付きの防犯カメラを導入することで、映像と音声の両方を記録でき、確実な証拠を残すことが可能です。

たとえば、弊社の「TR-IP9510」はマイク内蔵・500万画素のIPカメラで、すでにクリニックや公共施設など多数の施設で導入されています。

本製品はドーム型で目立ちにくく、施設内の雰囲気を損なうことなく設置が可能。ご利用者のご家族やスタッフの皆さまが、安心して過ごせる環境づくりに貢献します。

「施設の雰囲気を保ちながら、トラブル対策を行いたい」とお考えの方に、ぜひ導入をご検討いただきたい製品です。

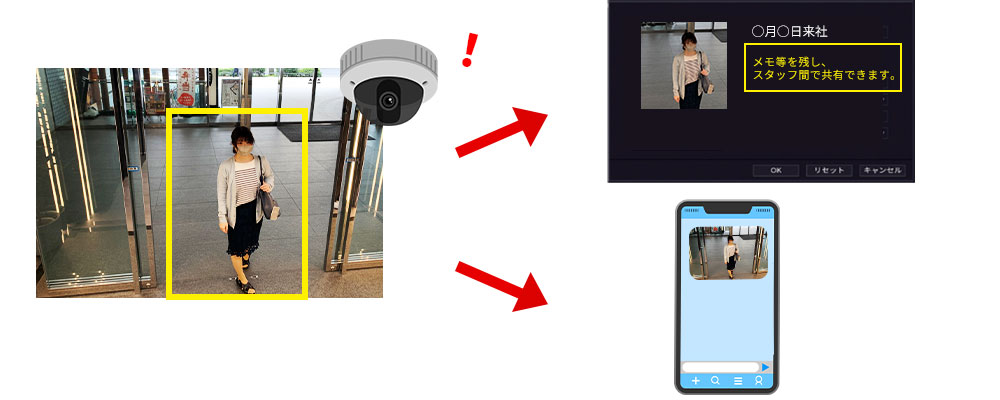

顔認証でクレーマーを認知できる

介護施設には、感情的になったご家族が突発的に来訪するケースも珍しくありません。さらに、クレームを何度も繰り返す「常習者」も存在します。

そうしたリスクに備えるには、顔認証機能付きのAI防犯カメラがおすすめです。

事前にクレーム対応が必要なご家族を登録しておけば、施設に到着した瞬間にスマートフォンへ通知が届くよう設定可能。

複数スタッフでの迅速な対応ができ、現場スタッフの負担を大幅に軽減できます。

トリニティーでは、防犯カメラだけでなく、AIカメラを活用した顔認証システムの導入もご提案可能です。

介護施設のクレーム対策をさらに強化したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

月額レンタル・設置サポートで導入しやすい

「導入コストが心配で、防犯カメラに踏み切れない」

そんな介護施設様のお悩みにお応えするため、トリニティーでは月額レンタルプランをご用意しています。

レンタルの主なメリット

- 初期費用0円でスタート可能、すぐに導入できる

- 月額固定料金で、予算管理がしやすい

- 永久保証付きで、故障時も無料で修理・HDDなどの消耗品交換対応

設置からメンテナンス、トラブル対応まですべてお任せいただけるため、運用時の手間やコストの心配が不要です。

費用を抑えて、効果的にトラブル対策を行いたい施設様は、ぜひお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

介護施設のクレーマー家族についてよくある質問

最後に介護施設のクレーマー家族についてよくある質問を紹介します。

介護施設での理不尽なクレームの例は?

たとえば「食事内容が気に入らないから職員を変えろ」「自分の親だけ特別扱いしろ」「SNSで悪評を流すぞ」と脅すなどです。

無理な要求や暴言、脅迫を伴うものは理不尽なクレームに該当します。

介護施設でモンスター家族とは何ですか?

職員や施設に対して過剰な要求や理不尽なクレームを繰り返す家族のことです。

常に不満をぶつけ、暴言や威圧的な態度を取るケースもあります。

職員が業務に集中できず、施設全体が疲弊する原因となります。

クレーマー家族は介護施設から対処されますか?

施設は、クレーマー家族には、段階的に対処します。

というのも理不尽なクレームと判断できるまでに、時間がかかるためです。

まず事実確認と記録、複数人対応・管理者同席で改善を求めます。

改善がない場合は面会制限や書面通知、弁護士相談・警察通報など法的手段を検討します。

まとめ 介護施設のクレーム対策には防犯カメラがおすすめ

家族からの理不尽なクレームは、介護スタッフの心を蝕み、離職にもつながる深刻な問題です。

その対策として、防犯カメラを活用すれば「言った・言わない」の水掛け論を避け、客観的な証拠をもとに対応できます。

とくに、マイク付きカメラや顔認証機能を備えたシステムなら、トラブルの未然防止にも役立ち、現場のストレスを軽減できます。

もし、利用者家族の理不尽なクレーム対策に、防犯カメラの設置を検討しているのであれば、防犯カメラセンターを運営する株式会社トリニティーにご相談ください。

お客様のご要望に対して、最適な機種とプランをご提案いたします。

現地調査は無料です。まずは、お電話、メール、LINEでお気軽にお問い合わせください。