1階の窓、防犯できていますか?

空き巣を防ぐマンション・戸建て別対策ガイド

マンションでも一戸建てでも、とくに注意したいのが「1階の窓まわりの防犯対策」です。

1階は通行人の視線が届きにくく、空き巣や不審者にとって侵入しやすい条件がそろっている場所と言われています。

実際、空き巣の約6割が窓から侵入しており、とくに1階のシャッターなしの窓は格好の標的になります。

そのため、「1階の窓をどう守るか」が、防犯対策において非常に重要なポイントとなります。

この記事では、マンション・戸建て問わず1階にお住まいの方に向けて、効果的な防犯フィルムの活用方法を中心に、1階窓の防犯対策をわかりやすくご紹介します。

この記事でわかること

- なぜ1階の窓が空き巣に狙われやすいのか

- 1階住まいの方におすすめの防犯グッズや設備

- 自宅の防犯力を高めるチェックポイント

一戸建て・マンションの1階窓は空き巣に最も狙われる

外から部屋の様子が見えやすい

一戸建てでもマンションでも、1階の窓は通行人や不審者の視線と近いため、部屋の様子が外から見えやすいという特徴があります。

カーテンを開けていたり、照明の有無などから、「今この家には誰もいないのでは?」という在宅状況を空き巣に見抜かれてしまうリスクがあります。

空き巣の多くは、事前に下見をしてターゲットを決めると言われています。つまり、「入りやすそう」「人の気配が少なそう」といった印象を与えてしまうと、狙われる確率が高まります。

空き巣の多くは、犯行前に下見をしていると言われています。そのため、

- 家の中が見えやすい

- 夜間に真っ暗で人の気配がない

- 敷地に入りやすそう

といった印象を与えると、「この家は入りやすい」と判断され、狙われる可能性が高くなります。

侵入しやすく、逃げやすい構造も空き巣の狙い目に

もうひとつ、1階の窓が狙われやすい理由としてあげられるのが、侵入のしやすさと、逃げやすさです。

たとえ塀やフェンスがあったとしても、1階の窓は足場に手が届きやすく、工具を使ってガラスを割る・こじ開けるといった行為が短時間で可能なため、侵入されるリスクが高まります。

さらに、一度敷地内に入られてしまうと、外からの視線が届きにくくなるため、犯行がばれにくいという特徴もあります。

空き巣にとっては「侵入しやすく、万が一のときにはすぐ逃げられる」場所が理想的なのです。

そのため、1階にお住まいの方は、「入りやすそう」と思われない工夫をすることが、防犯の第一歩となります。

無施錠の窓が多く油断されがち

空き巣被害の手口として最も多いのは、「鍵をかけ忘れたままの窓やドア」からの侵入です。

警察庁のデータによると、実際に被害が発生したケースの多くが、施錠されていなかったことが原因となっています。

以下は、住宅への侵入窃盗で多い手口のランキングです。

| ランキング | 手口の内容 |

|---|---|

| 第1位 | 無施錠 |

| 第2位 | ガラス破り |

| 第3位 | 合かぎの悪用 |

とくに1階の窓は、「ちょっと換気しようと思って開けたままにしていた」「少しの間なら大丈夫と思って鍵をかけなかった」といった油断が命取りになります。

ほんのわずかな時間でも必ず鍵をかける習慣が大切です。

シャッターがない1階窓は要注意!空き巣が狙う3つの理由

1階の窓にシャッターがついていないと、空き巣に「この家は防犯対策が甘そう」と思われる可能性があります。

以下のような理由から、シャッターなしの窓は狙われやすいといわれています。

防犯意識が低いと思われやすい

シャッターがある家とない家を見比べたとき、空き巣は「シャッターがない=対策していない」と感じやすいと言われています。

とくに夜間や外出時、何の対策もされていないと判断されると、下見の段階で狙われてしまうこともあります。

ガラスに直接アクセスしやすい

シャッターがついていれば、そもそも窓に近づくことすら難しくなりますが、シャッターがないと、窓ガラスに工具を当ててすぐに破ることができる状態になります。

つまり、「時間をかけずに侵入できる」と思わせてしまうのです。

視線を遮る効果がない

シャッターには、防犯だけでなく目隠しの効果もあります。

シャッターがないと、昼も夜も生活パターンや不在時の様子が外から観察されやすくなり、ターゲットにされやすくなります。

シシャッターを後付けするとどうなる?費用と注意点

「1階の窓にシャッターを後からつけようかな」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

たしかにシャッターは、防犯や台風対策として有効な手段のひとつです。

シャッターには主に以下の2種類があります。

- 手動タイプ:開け閉めを自分で行う一般的なタイプ

- 電動タイプ:リモコンやスイッチで操作できる便利なタイプ

ただし、後付けする場合は、10万〜35万円程度の費用がかかることがあり、窓の大きさや設置条件によってはそれ以上になるケースもあります。

シャッターはたしかに防犯効果がありますが、費用や設置のハードルが高めなのがデメリットです。

1階の窓の防犯には防犯フィルムが効果的な理由

防犯フィルムとは?

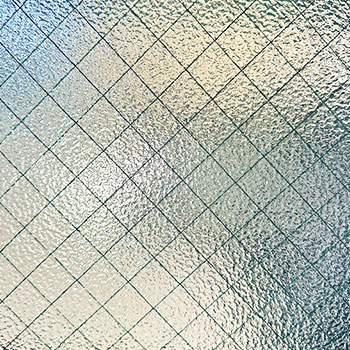

防犯フィルムとは、窓ガラスの内側に貼る透明な特殊フィルムで、ガラスが割れても破片の飛散を防ぎ、簡単に貫通させない構造になっています。

空き巣の多くは「短時間で侵入できる家」を狙うため、防犯フィルムを貼っておくことで、侵入に手間がかかり、犯行をあきらめさせる効果が期待できます。

防犯フィルムの特徴

- 厚手のポリエステル素材で、バールやハンマーでも割れにくい

- ガラスが割れても、破片が飛び散らない構造

- 紫外線カット機能付きタイプもあり、家具や床の日焼けも防げる

- 災害時のケガ防止にもつながる

飛散防止フィルムとの違いに注意

防犯フィルムとよく似た製品に「飛散防止フィルム」がありますが、目的と性能が大きく異なります。防犯目的で使用する場合は、必ず防犯フィルムを選びましょう。

| 種類 | 目的 | 厚み・性能 |

|---|---|---|

| 防犯フィルム | 空き巣の侵入防止 | 200μm以上、耐貫通性が高い |

| 飛散防止フィルム | 災害時のケガ防止 | 約50〜100μm、防犯性能は低い |

「1階の防犯対策」には、防犯フィルムが必須です。飛散防止フィルムでは侵入を防げません。

自分で貼れる?施工はプロに任せるべき?

防犯フィルムは市販されており、ご自身で貼ることも可能です。

ただし、防犯目的での効果をきちんと発揮させるには、貼り方に高い精度が求められます。

実際、DIYで施工した場合によくあるのが以下のようなケースです。

- 貼りムラや気泡が入ってしまう

- 端が浮いてきてしまう

- フィルムの耐久性が落ちる

- フィルムの種類選びを間違えてしまう

こうした状態では、せっかくの防犯フィルムも本来の強度や効果を発揮できません。

防犯性能を最大限に活かすなら、専門業者への依頼がおすすめです

防犯対策としてしっかり効果を出したいなら、専門業者による施工がおすすめです。

プロに任せることで、仕上がりの美しさだけでなく、防犯性能も確保することができます。

専門業者に依頼するメリットは、たとえば次のような点です。

- 窓ガラスの種類や大きさに合わせて最適なフィルムを選定してくれる

- 気泡やズレなく、美しく・均一に施工してもらえる

- 長期的な耐久性・性能もキープできる

- 防犯性能が公的に認められた「CPマーク付き」製品の選定にも対応

とくに、防犯性をきちんと確保したい方や、施工に自信がない方にとっては、プロによる施工は大きな安心材料になります。

「本気で防犯対策を考えている」「長く安心して使いたい」という方は、ぜひ防犯フィルムの施工実績が豊富な業者への依頼を検討してみてください。

防犯フィルムはどこに貼るべき?戸建て・マンション別の設置ポイント

防犯フィルムを貼る前に知っておきたいのが、「どのような窓が空き巣に狙われやすいか」という点です。

同じ1階でも、マンションと戸建てでは侵入リスクの特徴が少し異なります。

まずは、ご自宅の環境に合わせて、優先的に対策すべきポイントを確認しておきましょう。

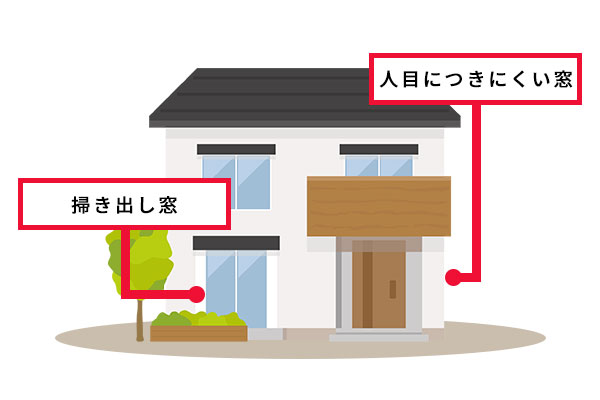

戸建て住宅の1階窓には、裏側や勝手口を優先的に対策

戸建ての場合、1階の掃き出し窓や勝手口のガラスは、空き巣が最も狙いやすいポイントです。以下のような場所を中心に、防犯フィルムを活用しましょう。

- 掃き出し窓・勝手口のガラス

- 人がそのまま出入りできるサイズで、工具を使えば短時間で侵入されるリスクがあります。

- 死角になりやすい裏手の窓

- 道路や隣家から見えにくい窓は、空き巣が“作業”しやすい場所です。防犯フィルムに加えて、センサーライトの併用も効果的です。

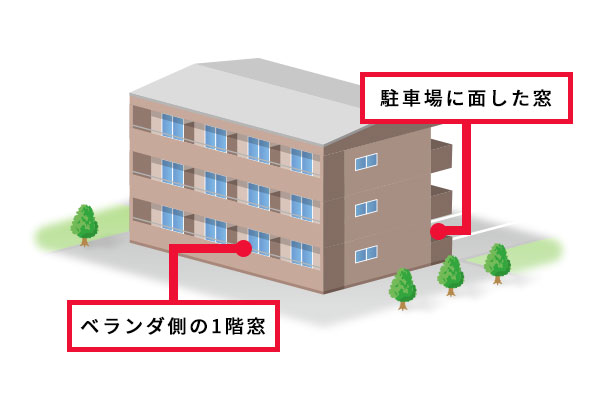

マンション1階の窓も防犯対策を!ベランダ側はとくに注意

マンションの1階は、高層階と比べて不審者に侵入されやすい環境にあります。とくに以下のような窓は防犯対策が必要です。

- ベランダ側の1階窓

- 柵や植栽などで外からの視線が遮られている場合、空き巣にとっては“見えない安全地帯”となり得ます。防犯フィルムの貼付でガラス破り対策を行いましょう。

- 共用通路や駐車場に面した窓

- 人通りのある場所でも、深夜や留守中は狙われやすくなります。防犯性能に優れたフィルムを選び、窓からの侵入を防ぎましょう。

このように、1階窓の防犯対策は、場所ごとのリスクに応じて適切な方法を組み合わせることが大切です。

なかでも防犯フィルムは、ガラス破りによる侵入を物理的に防ぐ手段として有効です。

とくに、「CPマーク」が付いた防犯フィルムであれば、確かな性能に加えて、見た目でも防犯意識の高さを示せるため、抑止効果も期待できます。

現地調査・お見積り無料!

防犯フィルムと相性抜群!

マンション・戸建て別に見るおすすめ補助対策

防犯フィルムはガラス破り対策としてとても効果的ですが、ご自宅のタイプに合わせて、他の防犯アイテムと組み合わせることで、防犯効果をさらに高めることができます。

ここでは、マンションと一戸建て別におすすめの補助対策をご紹介します。

マンション1階にお住まいの方におすすめの対策

- 補助錠の設置

- 窓のクレセント錠だけでは心配…という方にぴったりなのが補助錠です。

ワンタッチで取り付けできる簡易ロックを追加することで、空き巣に「手間がかかりそう」と思わせることができます。 - 防犯砂利の設置(専用庭付き物件の場合)

- 専用庭があるお部屋では、足音で侵入を察知できる「防犯砂利」も有効です。

踏むとザクザクと音を立てるため、侵入者が近づきにくくなります。 - 視線を遮る工夫もプラスで

- 窓が道路に面している場合は、目隠しフィルムやレースカーテンなどを併用することで、部屋の中を見えにくくする工夫もおすすめです。

戸建て住宅にお住まいの方におすすめの対策

- 防犯カメラの設置

- 戸建ての場合は、防犯カメラによる「監視されている」という心理的な抑止効果がとても有効です。

防犯フィルムと組み合わせることで、「侵入させない」「入ったら記録される」という二重の安心が得られます。 - 防犯砂利・センサーライト

- 庭や裏口まわりには、防犯砂利やセンサーライトの設置が効果的です。

不審者の動きにすぐ気づける仕掛けがあることで、心理的なプレッシャーを与えることができます。 - 防犯ガラス・シャッターの導入

- リフォームを検討している場合は、防犯ガラスへの交換や、シャッター・雨戸の設置も視野に入れるとよいでしょう。

物理的に破壊しづらくなるため、侵入自体をあきらめさせる効果が高まります。

防犯対策は「ひとつで完璧」ではなく、いくつかの対策を重ねることで効果が大きくなるのが特徴です。

防犯フィルムをベースに、自分の住まいに合った補助対策を取り入れてみてください。

防犯フィルムを貼る前に!必ずチェックしたい4つのポイント

防犯フィルムは、1階の窓の防犯対策として効果的な手段ですが、導入前にいくつか確認しておきたいポイントがあります。

「貼ってみたけれど効果が出なかった」「管理上のトラブルが発生した」といったことがないよう、以下のポイントをしっかり確認しておきましょう。

お使いの窓ガラスに防犯フィルムが対応しているか?

すべてのガラスに防犯フィルムを貼れるわけではありません。

とくに、1階の窓でよく見られる以下のガラスには注意が必要です。

- 網入りガラス(熱割れの可能性あり)

- 凸凹のある型板ガラス(フィルムが密着しにくい)

- ペアガラス(内部結露のリスク)

ご自宅の1階の窓にどのようなガラスが使われているか、事前に確認しておきましょう。

ご不明な場合は、防犯フィルムの専門業者に相談するのが確実です。

防犯だけでなく、視線や日差しへの対応も考える

防犯フィルムの中には、UVカット機能が付いたタイプもあります。

紫外線を大幅にカットすることで、室内のフローリングや家具の日焼け・劣化を防ぐ効果が期待できます。

とくに日当たりのよい1階の窓では、紫外線によるダメージが蓄積しやすいため、UVカットタイプを選んでおくと安心です。

弊社で取り扱っている防犯フィルムも、UVカット効果のある製品を採用しています。

耐久性を重視する方は、ぜひご相談ください。

賃貸住宅の方は、事前に管理会社へ確認を

1階に住んでいて「防犯対策をしたい」と感じている賃貸物件の方も多いと思います。

しかし、賃貸住宅では「勝手に防犯フィルムを貼る」ことが原則できないケースがほとんどです。

以下の点にご注意ください。

賃貸物件に防犯フィルムを貼る際の注意点

- 防犯フィルムはガラスに直接貼り付けるため、原状回復義務に関わる可能性が高いです。

- とくに「自己判断で施工→退去時にフィルムを剥がしたらガラスに傷が残った」というトラブルも実際に報告されています。

- 多くの管理会社では、事前申請が必要です。

防犯目的であっても、「退去時にガラスからフィルムが剥がれにくい」「糊が残ってしまった」などの事例が実際にあるため、プロによる施工で「貼っても剥がしても安心」な施工を選ぶことが大切です。

防犯性能がしっかりと証明されているか?

「1階の窓 防犯」を本気で考えるなら、CPマーク付きの製品を選ぶのが安心です。

CPマークとは、警察庁・国土交通省・防犯設備協会などが関与する防犯性能試験に合格した製品にのみ与えられるものです。

市販されている製品にも高性能なものはありますが、「CPマークそのもの」が貼付されるのは、有資格者による施工が行われた場合に限られます。

つまり、フィルムにCPマークをつけるには、専門の防犯施工業者に依頼する必要があります。

現地調査・お見積り無料!

1階の窓を守るために意識したい防犯対策の考え方3つ

1階の窓は、空き巣や不審者が最も狙いやすい侵入口のひとつです。

だからこそ、防犯対策は「なんとなく」ではなく、効果的なポイントをしっかり押さえて行うことが大切です。

以下では、1階窓の防犯対策において特に重要な3つのポイントをご紹介します。

- 「侵入に時間がかかる」と思わせる工夫を

- 「音」や「光」で威嚇する仕組みをつくる

- 「人の目」を意識させる環境を整える

空き巣は、侵入に5分以上かかるとあきらめる傾向があるといわれています。

つまり、侵入を“すぐにはできなさそう”と感じさせることが、もっとも効果的な抑止力になります。

静かに侵入したい空き巣にとって、音や光は大きなストレス要因です。

センサーライト、防犯砂利などを使えば、不審な動きにすぐ反応して威嚇することができます。

死角が多い場所や、まわりから見えにくい構造は、空き巣にとって「入りやすくてバレにくい理想の環境」です。

逆に、人の視線を感じやすい環境にするだけで、犯行を防げる可能性が高まります。

今日からできる!1階窓の防犯チェックリスト

「1階の窓は侵入されやすい」とはわかっていても、日々の暮らしの中で意外と見落としがちなポイントもあります。

ここでは、防犯フィルムの導入とあわせて確認しておきたい、1階の窓の防犯対策に役立つチェック項目をまとめました。

このチェックリストをもとに、今のご自宅の状況を一度見直してみてください。1階の窓の防犯は、小さな対策の積み重ねで大きく変わります。

窓の施錠状況を確認していますか?

- 外出時や就寝時、すべての窓に鍵がかかっているかチェック

- 換気のつもりで開けたままにしていないか注意

- 引き違い窓など、クレセント錠以外にも補助錠を使っているか

ポイント:空き巣による侵入の多くが「無施錠の窓」からです。短時間の外出でも必ず施錠する習慣をつけましょう。

防犯機器の設置状況は十分ですか?

- 防犯フィルムや補助錠など、侵入を物理的に防ぐ対策はできているか

- センサーライトや防犯カメラで「見られている」意識を与えているか

- ガラス破壊アラームなど、音や光で威嚇できる仕組みがあるか

ポイント:防犯機器は、複数を組み合わせることで抑止力が大幅にアップします。

周囲の見通しや死角はありませんか?

- 窓の周囲に植木やフェンスなど、侵入を隠す遮蔽物がないか確認

- 夜間でも敷地内が暗すぎたり死角が多かったりしないかチェック

- 定期的に草木を剪定し、見通しのよい環境を保っているか

ポイント:「入りやすく・見つかりにくい」環境は、空き巣にとって絶好のターゲットになります。死角を減らすことが防犯対策の基本です。

1階の窓の防犯対策で、毎日の暮らしに安心を

1階の窓は、空き巣にとってもっとも狙われやすい侵入経路のひとつです。

だからこそ、何も対策をしていない状態のままにせず、防犯フィルム・補助錠・防犯カメラなどを組み合わせて「侵入しにくい環境」をつくることが大切です。

なかでも防犯フィルムは、1階の窓の防犯対策として、コストを抑えながら高い効果を得られる人気のアイテムです。

貼るだけで、空き巣に「この家は入りにくい」と思わせる心理的な抑止効果も発揮されます。

小さな対策の積み重ねが、家族の安心と安全な暮らしにつながります。

ぜひこの機会に、1階の窓から始める防犯対策を検討してみてはいかがでしょうか。

その他ガラスフィルム施工にも対応

弊社では、防犯フィルムのほかにも下記のガラスフィルム施工に対応しています。

- ガラス飛散防止フィルム

- プライバシー保護フィルム

- 遮熱フィルム

お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ガラスの種類やご希望に合わせて、プロの視点で最適な製品をご提案いたします。

防犯フィルム施工エリア

中部:愛知県・岐阜県・三重県・静岡県

関東:神奈川県・東京都・埼玉県

※この他のエリアも対応可能な場合がありますので、ご希望の方はお問い合わせください。