犯罪が起こりやすい場所とは?自治会で守る地域の安全

「犯罪が起こりやすい場所」には、共通する特徴があります。

近年、刑法犯の認知件数は再び増加傾向にあり、地域の安全を守るには、こうした場所を正しく理解することが欠かせません。特に自治会では、地域ぐるみの防犯対策を講じるためにも、どこで・どのような犯罪が起きやすいのかを把握することが重要です。

この記事では、最新の犯罪データや理論に基づき、「犯罪が起こりやすい場所」の特徴と自治会・自治体で取り組むべき防犯対策についてわかりやすく解説します。地域の防犯対策ご検討の自治会・自治体の皆さまはぜひ参考にご覧ください。

最新の刑法犯データに見る犯罪の増加傾向

実際に、地域の防犯対策が求められる背景には、全国的な犯罪発生件数の増加があります。

令和6年度の警察庁「犯罪情勢」によると、刑法犯の認知件数は73万7,679件と、前年比+4.9%の増加となり、3年連続で上昇しています。

主な増加傾向は以下のとおりです。

- 窃盗犯:50万1,507件(前年比+3.7%)

- 窃盗犯は刑法犯の中で最も大きな割合を占めており、特に自転車盗、万引き、金属盗が増加傾向。

- 街頭犯罪:25万5,247件(前年比+4.6%)

- 街頭犯罪には、路上強盗、ひったくり、自動車・オートバイ・自転車盗、自動販売機荒らし、車上狙い、不同意わいせつ・不同意性交、暴行、傷害及び恐喝などのうち街頭で行われたものが含まれる。特に自転車盗が大きく増加。

- 重要犯罪:1万4,614件(前年比+18.1%)

- 不同意わいせつ及び不同意性交等が大きく増加し、略取誘拐及び強盗がいずれも前年比で増加。

- 財産犯:被害額約4,021億円(前年比+59.6%)

- 強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領の被害額は、平成元年以来で最も高かった平成14年を大きく上回る結果となった。

また、従来のオレオレ詐欺に加え、SNSを悪用した投資詐欺やロマンス詐欺などの特殊詐欺の被害が急増し、被害額は約722億円と前年比より増加傾向にある。

こうした統計からもわかるように、犯罪は一時的に減少したものの、近年は再び増加傾向にあります。その背景には、手口の多様化や社会情勢の変化だけでなく、私たちが暮らす身近な環境にも原因が潜んでいます。

特に「どんな場所で犯罪が起こりやすいのか」を知ることは、被害を防ぐための第一歩です。次に、犯罪が起こりやすい場所に共通する特徴を整理して見ていきましょう。

自治会が押さえておくべき「犯罪が起こりやすい場所」の傾向とは?

犯罪が発生しやすい場所には共通する特徴があります。

ここでは、犯罪が好む場所の傾向と、よくある犯罪とその発生場所例を詳しく解説します。自治会の方々は、地域の防犯対策を進める際にぜひ参考にしてください。

犯罪が発生しやすい場所の特徴(人目が少ない、夜間暗いなど)

犯罪者は目立たず、発見されにくい場所を狙う傾向があります。そのため、人通りが少なく暗がりや死角が多い場所は、特に格好のターゲットとなります。

- 人目が少ない住宅街や道路

- 街灯が少なく夜になると真っ暗になる場所

- 見通しの悪い生け垣やブロック塀の裏

- 複数の出入り口がある場所は犯人が逃げやすく好みやすい

- 防犯カメラや防犯灯が設置されていない場所orカメラが故障しているとわかる場所

このような環境が地域内に多く存在すると、犯罪のリスクが高まります。

自治会としては、こうした危険な場所を把握し、優先的に対策を講じることが、防犯活動の第一歩となります。

よくある犯罪とその発生場所の特徴(空き巣・不審者・ひったくり 等)

犯罪は種類によって狙われる場所が異なります。自治会としては、それぞれの犯罪の起こりやすい「場所・時間帯・状況」を把握することが、防犯パトロールや見守り活動を行ううえで非常に重要です。

以下に、よく発生する犯罪の一部と、典型的な発生場所の特徴をまとめます。

空き巣や忍び込み(住宅侵入)

「入りやすく、外から見えにくい住宅」は特に注意が必要です。

高い塀や庭の植栽で囲まれている家は、外部からの視線が遮られやすく、死角を好む犯人にとって格好のターゲットとなります。また、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯設備が未設置の家や、郵便物が溜まっていて留守とわかる家は、より狙われやすくなります。

自転車盗・車上荒らし

自転車盗は、店舗や会社の駐車場、アパートやマンションなど集合住宅の駐輪場が狙われやすい傾向にあります。

車上荒らしは、人目がつきにくい場所に駐車している場合に多く発生します。

不審者の出没(声かけ・つきまといなど)

人通りや車の交通量の少ない道路や路地裏、死角が多い住宅街の道などは特に危険です。

子どもを狙った声かけやつきまとい被害は登下校の時間帯は被害が集中する傾向があり、見守り活動やパトロールを重点的に行うことで被害の抑止につながります。

ひったくり

人通りの少ない道や夜間の暗い場所、防犯カメラが設置されていないエリアでは、ひったくり被害が特に起きやすくなります。また、店舗内で買い物中にカートに掛けていたバックを盗まれたというケースもあり、屋内であっても油断はできません。

バックは車道側ではなく反対側に持つ・自転車のかごに防犯ネットを装着する・歩きスマホを避けるといった少しの意識の変化がひったくり被害の抑止につながります。

特殊詐欺(オレオレ詐欺・投資詐欺など)

特殊詐欺は、場所に関係なく、電話・SNS・訪問などを通じて被害者に接触するのが特徴です。中でも高齢者世帯は特に狙われやすく注意が必要です。

また、一人暮らしの高齢者によく見られる孤立状態も詐欺被害に遭いやすい要因の一つです。

すぐに相談できる人がいない場合、詐欺師が親身な相談相手を装い、信頼を得てからだまし取るというケースが増えています。

地域の犯罪傾向を知るための情報収集法

自分が住む地域で「どんな犯罪が、どこで起きているのか」を知ることは、防犯対策の第一歩です。

以下の手段を活用することで、信頼性の高い情報を効率的に入手できます。

- 各都道府県警察が発信する防犯情報メールの活用

- 警視庁や各都道府県警察が公開する犯罪情報マップや防犯情報サイトの利用

- 自治体や学校が発信する防犯情報

- 警視庁の公式アプリなど防犯アプリの活用

- 警察署・交番への問い合わせ

これらの情報源を複数組み合わせて確認することで、見落としなく地域のリスクを把握することができます。

得られた情報は自治会内で共有し、防犯活動や見守り体制の強化に活かしましょう。

防犯のことはプロにお任せ!

犯罪機会理論とは?~犯罪は「チャンス」が生む~

犯罪機会理論とは、「犯罪の機会を与えなければ、犯罪は起きにくくなる」という考え方です。

ここでいう「犯罪の機会」とは、犯罪者が実行しやすい状況や環境のことを指します。

つまり、「犯罪者をなくす」のではなく、犯罪が起きにくい環境を整えることで未然に防ごうというアプローチです。

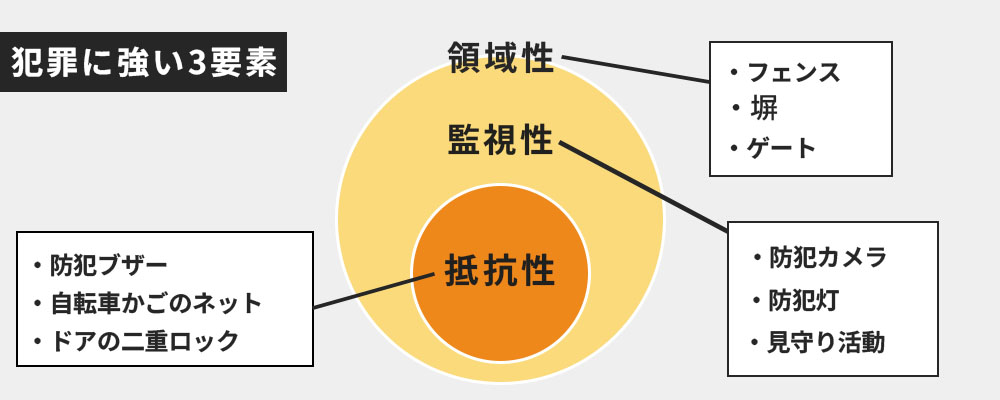

犯罪の機会を減らすためには、次の3つの要素を意識した対策が重要です。

【犯罪に強い3要素】領域性・監視性・抵抗性

領域性:犯罪者の力が及ばない範囲を明確にする

領域性とは、犯罪者に「ここは入りづらい」「監視されている」と思わせるような心理的・物理的バリアを設けることです。

例えば、フェンスや塀、ゲートなどで敷地の境界線を明確にする。防犯パトロールを定期的に実施するなどの取り組みにより、地域の防犯意識の高さを見せることで、犯罪者が接近しにくい環境をつくることができます。

監視性:犯罪者の行動を把握できる環境をつくる

監視性とは、犯罪者が「行動を見られている」と感じさせる環境を整えることです。

防犯カメラや照明により「いつも誰かが見ている」状況を作ることや、地域のあいさつ運動や見守り活動を行うことによって、犯罪者が行動をためらい、犯行を断念する効果が期待できます。

抵抗性:犯罪者の行動に対して抵抗する力を持たせる

抵抗性とは、防犯ブザーの携帯やドアの二重ロック、自転車かごの防犯ネットなどを使って、犯罪者が簡単に目的を達成できないように物理的な抵抗手段を備えることです。

また、防犯グッズを正しく使える知識や意識を持ち、すぐに使える状態にしておくことも、抵抗性を高める重要な要素です。

これら3つの要素が重なり合うことで、犯罪の抑止や未然防止に大きな効果を発揮します。

犯罪の動機そのものをなくすことは難しくても、「犯罪を起こしにくい環境=犯罪の機会を減らす」ことは、地域の力で十分に実現可能です。

次の章では、自治会が取り組むべき防犯対策について詳しく解説していきます。

「犯罪が起こりやすい場所」を減らすために自治会ができる防犯対策

犯罪を防ぐためには、家庭だけでなく地域全体での取り組みが欠かせません。

自治体や町内会、防犯ボランティアなどが主体となって、地域ぐるみで活動することで「犯罪が起こりにくいまちづくり」に一歩近づきます。ここでは、自治会が取り組むべき防犯対策をご紹介します。

住民と協力して取り組める防犯活動

全国各地では、地域住民が主体となり、自治会・学校・警察などと連携しながら自主的な防犯活動を行っている防犯ボランティア団体が活躍しています。

主な活動内容

- 徒歩による見守りや、青色回転灯装備車(青パト)による防犯パトロール

- 登下校時や夜間の見守りによる、子どもの安全確保

- 防犯教室の開催、チラシの作成・配布による地域住民の防犯意識向上

- 警察と連携した防犯イベントや啓発活動の実施

このほかにも、地域の美化活動や犯罪発生情報の提供など、さまざまな取り組みが地域の安全に貢献しています。

特に、青パトによる巡回活動は、犯罪の未然防止だけでなく、「この地域は防犯意識が高い」という印象を与えることができ、犯罪の抑止力として非常に効果的です。

防犯カメラ・防犯灯の設置で犯罪を抑止するまちづくりへ

地域の安全性を高め、犯罪の抑止力を強化するうえで、防犯カメラの設置は非常に効果的です。

地域で実際に事件や不審者情報があった場合の対策として設置するケースや、自治体の補助金・助成金制度を活用して導入するケースが多く見られます。

防犯カメラは、目に見える場所に設置することで、犯罪者への抑止効果を発揮するほか、万が一事件が発生した場合にも録画映像が重要な証拠となります。

また、防犯灯は、夜間の道路や公園、住宅街などの暗がりを照らすことで、防犯と安全対策の両方に貢献します。

弊社トリニティーは防犯カメラの専門業者として、これまでに多くの自治体・自治会での防犯カメラ設置に携わってきました。自治会での防犯カメラ導入をご検討の際は、ぜひ実績豊富なトリニティーにご相談ください。

夜間もカラーで撮影できる「AIスターライトカメラ」がおすすめ

弊社が提供する「AIスターライトカメラ(TR-IP8520-AIS)」は、夜間でも昼間のように明るいカラー映像を撮影できる高性能な防犯カメラです。

犯罪が起こりやすい場所は、夜間に人通りが少ない道路や、死角になるエリアが多くなります。防犯カメラが設置されていても、夜間の映像が暗く不鮮明では、犯人の特定に結びつかないこともあります。

このカメラを活用することで、犯人の服装の色、車種、自転車の特徴などをより的確に捉えることができ、事件解決に寄与する映像を残せる可能性が高まります。

AIスターライトカメラの実力を動画で体感!

夜間でもカラーで明るく映せるAIスターライトカメラと、従来の低照度カメラを比較しました。

「どれくらい違うのか?」AIスターライトの魅力をぜひ動画でご確認ください。

子どもを守るために家庭でできる対策

日頃から親子で防犯について話し合い、以下のような点を子どもに伝えることが大切です。

子どもに伝えるべき防犯の基本ルール

- 外で一人で遊ばないこと

- 「誰と・どこで遊ぶか・何時に帰るか」を保護者に伝えること

- 知らない人にはついていかないこと

- 知らない人に連れていかれそうになったら、防犯ブザーを鳴らすこと

- 危ないと思ったら、すぐにその場から逃げる・大きな声を出して助けを求めること

子ども自身が「自分の身を守る意識」を持つことが、最も効果的な防犯対策になります。

また、親としては「話しやすい雰囲気づくり」や、「もしものときの行動をシミュレーションしておくこと」も非常に有効です。

参考:千葉県警察「子供を犯罪から守るために」

防犯カメラ設置はプロにお任せ!

現地調査・お見積り無料

自治体・自治会向けの防犯カメラ設置なら専門業者にお任せ

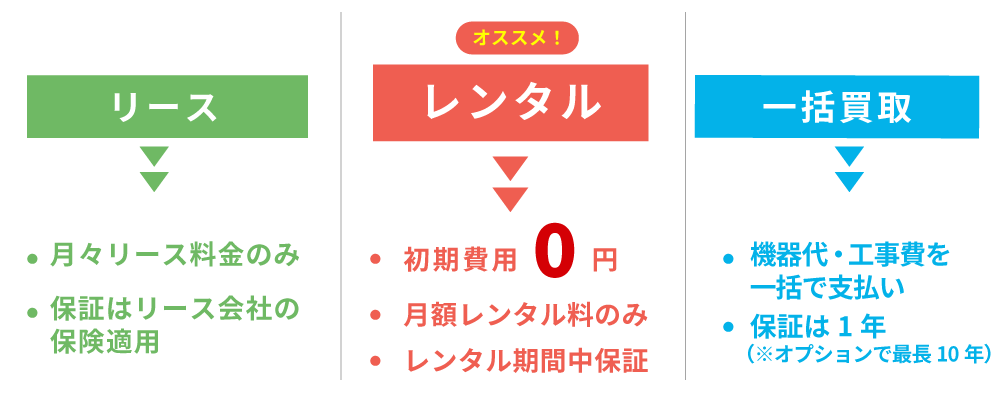

弊社では防犯カメラをレンタル、リース、一括買取の3つの導入方法からお選びいただけます。

特に、自治体の補助金や助成金を利用する場合は、「一括購入」で導入されるケースが多く、一方で、初期費用を抑えて導入したい場合は「レンタルプラン」が人気です。

初期費用0円!すべてコミコミのレンタルプランが好評です

月々定額料金ではじめられるレンタルプランの主な特徴は以下の通りです。

- 必要な機器一式+設置工事+修理・メンテナンスがすべて込み

- 機器故障時の出張修理やHDDなど消耗品の無償交換付き

- レンタル期間中は保証がずっと続く

お客様に最適な機器の選定から、設置場所のご提案、設置後のアフターサポートまで、すべてプロにお任せいただける安心のプランです。

「どのプランが自分たちに合っているかわからない」という場合でもご安心ください。専門スタッフが現地の状況やご予算に応じて、最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

【事例紹介】街頭防犯カメラは実績豊富なトリニティーにお任せ

弊社ではこれまで商店街・通学路・公園・交差点など、さまざまな場所での街頭防犯カメラの設置に携わってきました。

地域の皆さまが安心して暮らせる環境づくりを支えるため、設置から運用・メンテナンスまでトータルでサポートしています。

自治会・自治体の方で防犯カメラの設置をご検討中の方は、ぜひ弊社の事例も参考にしてください。

※掲載してる事例は、お客様のプライバシー保護のため、一部内容を編集のうえ掲載しております。あらかじめご了承ください。

まとめ|安全なまちづくりは「知ること・備えること」から

この記事では、最新の刑法犯データに基づく犯罪の傾向から、「犯罪が起こりやすい場所」の特徴、自治会が取り組める防犯対策について詳しく解説しました。

犯罪を未然に防ぐためには、まず「どこで、どのような犯罪が起こりやすいのか」を正しく知ることが重要です。そのうえで、地域の特性に合わせた防犯対策を行うことが、安全なまちづくりへの第一歩となります。

自治会や地域団体が中心となり、防犯パトロールや見回り活動、防犯カメラ・防犯灯の設置などを実施することで、地域住民の安心・安全な暮らしにつながります。

防犯カメラや防犯灯の設置をご検討中の自治会・町内会の方は、まずはお気軽に無料の現地調査・お見積りをご利用ください。防犯のプロが、お客様に最適なプランをご提案いたします。

現地調査・お見積り無料!

まずはお気軽にご相談ください