防犯フィルムの「CPマーク」とは?

認定基準・選び方・施工の注意点を徹底解説!

防犯フィルム選びで迷っていませんか?

窓の防犯対策として注目されている防犯フィルム。

しかし、製品によって性能に大きな差があるため、どれを選べばよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

そんな中で、防犯性の高さを証明する「CPマーク」付きの製品は、とくに信頼されています。

このページでは、CPマークとは何か、その基準や効果、防犯フィルム選びで重視すべきポイントについて詳しく解説します。

この記事はこんな方におすすめです

- 防犯フィルム選びの基準が知りたい方

- 窓からの侵入を防ぎたいと考えている方

- 空き巣・侵入被害を防ぐための対策を探している方

CPマークとは?

CPマークとは、「Crime Prevention(犯罪抑止)」の頭文字をとったもので、防犯性能が高い建物部品にだけ付けられる認定マークです。

このマークは、泥棒がピッキングやガラス破りなどの侵入行為を始めてから、実際に体が通れる状態になるまでにかかる時間(=抵抗時間)を測定する試験を行い、一定の基準をクリアした製品にのみ付与されます。

CPマークが付く対象製品とは?

CPマークは、防犯フィルムだけでなく、以下のような製品にも付けられています。

- 防犯フィルム

- 窓ガラス

- 窓サッシ(窓枠)

- 玄関ドア

- 錠・シリンダー・サムターン

CPマークが付けられた製品は、「一定時間以上、侵入を遅らせる性能がある」と認められた製品です。

防犯フィルムのCPマーク認定基準

CPマークの試験方法

防犯フィルムがCPマークを取得するためには、以下の3つの主な侵入手口に対する試験に合格する必要があります。

- 打ち破り(ハンマーなどで叩き割る)

- こじ破り(ドライバーなどでこじ開ける)

- 焼き破り(バーナーなどで熱して割る)

これらの試験において、人体が通り抜けられる穴が5分以内に開かなかった場合(打ち破りは1分以上)、合格とされます。

つまり、「簡単には破れない」「時間がかかる=犯行をあきらめさせやすい」ということなのです。

CPマークの基準は誰が決めているの?

「CPマークって、どこが決めてるの?」「本当に信頼できるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。

CPマークの認定基準や制度は、警察庁・国土交通省・経済産業省といった行政機関と、以下の5つの専門団体を中心に構成される、官民連携の会議体によって策定・運用されています。

CPマークに関わる5つの協力団体

- 板硝子協会

- 日本ウィンドウ・フィルム工業会

- (一社)日本サッシ協会

- (一社)日本シャッター・ドア協会

- 日本ロック工業会

このなかでも、防犯フィルムに関する基準や試験の実施は「日本ウィンドウ・フィルム工業会」が担当しています。

CPマークを取得するには、防犯性能試験に合格する必要があり、誰でも簡単に取得できるわけではありません。

つまり、「試験を通過した、本当に信頼できる製品」だけがCPマークを名乗れるのです。

なぜCPマークが重要なのか?

防犯フィルムを選ぶうえで、なぜ「CPマーク」が付いている製品を選ぶべきなのか?その理由は大きく2つあります。

①公的に防犯性能が認められた安心の証

CPマーク付きの防犯フィルムは、警察庁や国土交通省などが関わる公的な試験に合格した製品だけに与えられます。

つまり、「実際に泥棒の侵入手口にどれだけ耐えられるか」という性能が客観的に証明されているのです。

一方、CPマークのない安価なフィルムは、防犯用ではなく飛散防止やUVカットが目的のものも多く、見た目ではわからない、性能に大きな差があります。

「防犯」という名前がついていても、性能が伴っていない場合もあるため、信頼できる目印としてCPマークの有無は必ずチェックしたいポイントです。

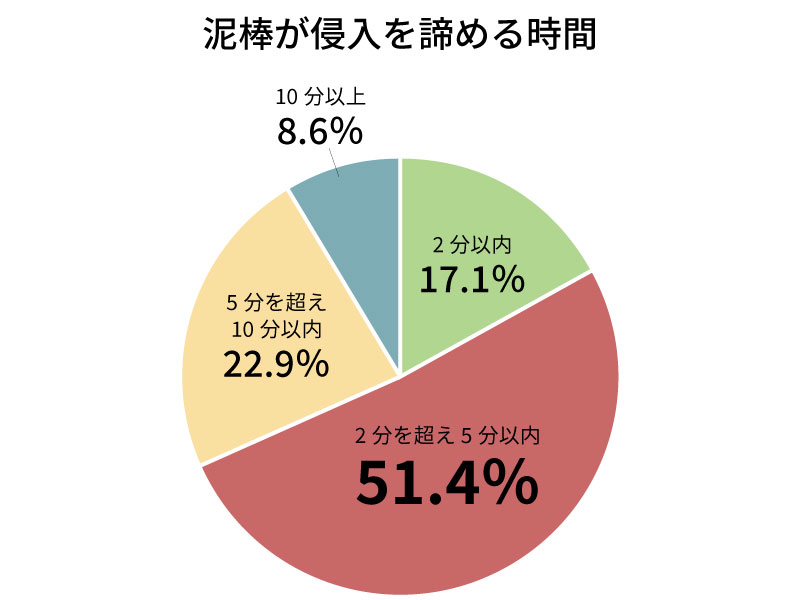

②犯罪者は「5分以上かかると諦める」

警察の調査によると、空き巣犯や侵入者の80%以上が「5分以上侵入に時間がかかる場合、犯行をあきらめる」というデータがあります。

犯罪者は、短時間で侵入できる環境を好みます。侵入に手間取れば、それだけ発見されるリスクが高まるため、行動を断念する可能性が高くなるのです。

そのため、わずか数分の時間差が、犯行を思いとどまらせる大きな抑止力になります。

こうした理由から、CPマークの防犯性能試験では、「人体が通過できる穴を5分以内に開けられないこと」が重要な合格基準とされています。

つまり、CPマーク付きの防犯フィルムは、「犯行をあきらめさせる力」が試験によって裏付けられた製品ということになります。

CPマークの防犯フィルムはホームセンターで買える?

購入はできても、貼付には資格が必要!

防犯フィルムは、ホームセンターや通販サイトでも手軽に購入できます。なかには、CPマーク認定の防犯フィルムが市販されていることもあります。

ですが、CPマークを正式に貼付できるのは、認定を受けた有資格者だけに限られています。

さらに、CPマーク貼付には窓ガラスの種類ごとに様々な基準が設けられています。

せっかくのCP認定の防犯フィルムも、自分で貼ってしまって貼り方によっては効果が薄れてしまう可能性があります。

防犯フィルムは、フィルム施工技能士の資格を持つ専門業者へ施工を依頼しましょう。

正しく貼らなければ、防犯効果は発揮されない

窓ガラスの種類によって異なるCPマーク貼付の施工条件

CPマークの防犯フィルムには、窓ガラスの種類や形状ごとに厳密な施工基準が定められています。

単に「貼るだけ」では、本来の防犯効果を得られない可能性があるため、注意が必要です。

以下は、日本ウィンドウ・フィルム工業会が定める、窓ガラスの種類別・CPマーク貼付の必要条件をまとめたものです。

窓の種類と施工条件

施工条件 可動式

単板ガラス可動式

複層ガラスFIX

(はめごろし)

単板ガラスFIX

(はめごろし)

複層ガラスガラス厚3mmの

複層ガラスー 〇

(製品限定)ー ー ガラス厚5mm以上の

単板及び複層ガラス〇 〇 〇 〇 ガラスの露出部全面、

もしくは呑み込みを含む

ガラス全面に貼付〇 〇 〇 〇 クレセントがサブロック

機能付き〇 〇 ー ー 補助錠の設置 〇 〇 ー ー 建築フィルム1級・2級の

資格者による施工〇 〇 〇 〇

表にあるように、「ガラス厚5mm以上の単板ガラス+サブロック機能付きクレセント」など、細かい組み合わせが指定されています。

しかも、防犯性能をしっかり発揮させるには、「建築フィルム施工技能士」の資格を持つ専門業者による施工が必要とされています。

専門知識が必要だから、DIYでは不十分です

たとえCP認定の製品であっても、貼る場所や施工方法が間違っていれば、効果が大きく低下してしまいます。

「とりあえず貼ればOK」と思って自己施工してしまうと、侵入者に狙われやすい窓をカバーできていなかったというケースもあるのです。

とくに、保育園・学校・病院・公共施設などの多くの人が利用する建物では、安全性が何より重要です。

こうした建物では、信頼できる施工業者に依頼することで、防犯性と安全性をしっかり確保できます。

CPマーク付き防犯フィルムの選び方の注意点

防犯フィルムは、見た目が似ていても製品ごとに性能に大きな差があります。

とくに防犯性を重視するなら、CPマークが付いた製品を選ぶことが最も確実です。

しかし、CPマーク付き製品を選ぶ際にも、注意しておきたいポイントがあります。以下の3つはとくに重要です。

注意点①:CPマークには厳しい施工条件がある

CPマーク付き防犯フィルムは、製品単体の性能だけではなく、「貼り方」「貼る人」まで含めて防犯性能が認められる仕組みになっています。

つまり、フィルムを買って自分で貼るだけでは、正式なCPマークは付けられません。

日本ウインドウ・フィルム工業会が定めるCPマーク付き防犯フィルムの施工条件は以下の通りです。

- フィルムの厚みが350μm(ミクロン)以上であること

- 指定された専用接着剤(粘着剤)を使用すること

- 厚さ5mm以上のフロートガラス、または厚さ3mmの複層ガラスに施工すること

- 防犯フィルム施工技能者(有資格者)による施工であること

これらの条件を満たしていない場合、たとえ性能があってもCPマークを正式に貼付することはできません。

注意点②:防犯フィルムは窓の「一部」ではなく「全面」に貼ることが大前提

「泥棒が狙うのは鍵の周りだけだから、そこにだけフィルムを貼れば十分では?」

と思われる方もいるかもしれませんが、防犯フィルムは必ず窓ガラス全面に貼ることが基本です。

CPマークの施工基準でも“部分貼り”はNG

CPマーク付き防犯フィルムの施工基準では、窓の一部だけに貼る「部分貼り」は認められていません。

必ずガラス「全面貼り」が必須条件とされています。

つまり、正しく全面に貼られていないフィルムは、CP認定の製品であってもCPマークを取得できません。

泥棒の侵入口は「鍵の周り」だけじゃない

侵入者が使う手口は、ピッキングやこじ破りだけではありません。バットなどの鈍器で窓ガラスを大きく割って侵入を試みるケースもあります。

たとえば、鍵周辺にしかフィルムを貼っていなかった場合、それ以外のガラス面を割られたら防げないのです。

防犯フィルムの効果を最大限発揮させるには、全面に貼ることが絶対条件です。

家中すべてに貼る必要はないが、「リスクの高い窓」は要注意

家中すべての窓に防犯フィルムを貼る必要はありませんが、

- 掃き出し窓(1階やベランダに面した窓)

- 腰高窓(外から手が届く範囲にある窓)

など、侵入リスクの高い窓には、必ず全面にフィルムを貼るようにしましょう。

効果を最大限に発揮するには、「どこに」「どう貼るか」がとても重要です。せっかく良い製品を選んでも、貼り方を間違えては意味がありません。

注意点③:施工技術によって効果が左右される

どれだけ高性能なCP認定フィルムを使っても、施工が雑だったり、貼る位置を間違えたりすると、防犯効果が大きく低下してしまいます。

そのため、業者選びも非常に重要です。

おすすめは、以下のような基準を満たす専門業者です。

- 建築用フィルム施工技能士の有資格者であること

- 防犯フィルムの知識と施工実績が豊富

安心して長く使える防犯対策にするためには、「誰に貼ってもらうか」も大きなポイントになります。

弊社では、以下のような各種ガラスフィルム施工を行っております。

- CPマーク付き防犯フィルムの施工

- 飛散防止フィルム(災害・地震対策)

- プライバシー保護フィルム(目隠し・視線カット) など

現地調査は無料ですので、お気軽にご相談ください。

CPマーク付き防犯フィルムがおすすめな場所

CPマーク付き防犯フィルムは、防犯性能が公的に認められた信頼性の高い製品です。

しかし、すべての窓に貼るのはコストや手間の面で難しい…という方も多いのではないでしょうか。

そこで重要になるのが、「どの窓に優先して貼るべきか」というポイントです。

以下では、とくにCPマーク付きフィルムの施工がおすすめな場所をご紹介します。

1階の掃き出し窓(ベランダ・庭・玄関付近)

泥棒の侵入口として最も多いのが、1階の掃き出し窓です。

背の低いフェンスや植栽に隠れてしまう場所は、外からの視線も遮られ、侵入には最適とされるため、防犯フィルムの施工は必須といえます。

腰高窓(外から手が届く高さにある窓)

人通りの少ない路地や裏手に面した腰高窓も、泥棒にとって狙いやすい場所です。

とくにガラス面積が小さい場合、打ち破りやこじ破りで短時間に破られやすいため、全面貼りの対策が効果的です。

保育園・学校・病院・公共施設の窓

多くの人が利用する施設では、防犯だけでなく防災・安全管理の観点からも、防犯フィルムが推奨されます。

CPマーク付きの製品を使うことで、一定以上の防犯性能が確保されていることが対外的にもアピールできます。

見た目では判断できないからこそ「CPマーク」が重要

このページでは、窓ガラスの防犯対策として効果的な「CPマーク付き防犯フィルム」についてご紹介しました。

防犯フィルムは、見た目だけでは性能の違いが分かりづらいため、第三者機関によって性能が認定されたCPマーク付き製品を選ぶことが、安心・確実な防犯対策の第一歩です。

泥棒や強盗などの侵入被害を防ぐには、建物の構造や立地条件、利用状況に合わせた総合的な防犯対策が必要です。

そこで弊社では、お問い合わせいただいたお客様に対し、無料の現地調査を実施し、最適なセキュリティプランをご提案しております。

電話・メール・LINEでのお問い合わせに対応しています。お気軽にお問い合わせください。

防犯フィルム施工エリア

中部:愛知県・岐阜県・三重県・静岡県

関東:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

※上記エリア以外も対応可能な場合がありますので、ご希望の方はお問い合わせください。